LITERATURA

A A | Cinema: Um pesadelo terapêuticoCoisas estranhas acontecem num balneário do litoral do Espírito Santo, em fim de temporada… Com autoironia, Prédio Vazio mistura dois subgêneros do terror: o da casa mal-assombrada e o dos mortos-vivos. Mas, no fim das contas, quem diria, é um filme sobre o amor materno Para fugir por um par de horas do horror do noticiário (Gaza, Ucrânia, desmatamento, fome, cracolândias, epidemias, balas perdidas), nada melhor que um bom filme de terror. É a técnica do fogo contra fogo, pesadelo contra pesadelo. Para suprir essa “demanda”, entra em cartaz hoje o novo longa-metragem do capixaba Rodrigo Aragão, Prédio vazio. Conhecido por suas fábulas macabras de ambientação rural, desta vez Aragão situou sua trama em sua cidade natal, Guarapari, balneário do litoral do Espírito Santo conhecido pelo efeito terapêutico de suas areias monazíticas. O filme já abre, aliás, com uma imagem marcante: na areia granulada da praia, sobressai o rosto de um idoso (Walter Filho) cujo restante do corpo está enterrado. Saberemos em seguida que se trata de um homem paralisado por um derrame, ou algo do tipo, que mora com a esposa num pequeno prédio decadente da avenida à beira-mar, o edifício Magdalena. Fim de temporadaNesse imóvel tenebroso se desenrolará quase todo o restante da ação. Da primeira sequência, que dura uns quinze minutos sem que seja proferida sequer uma palavra, corta para o último dia do Carnaval e da temporada, depois do qual a cidade, ou pelo menos sua orla, fica praticamente vazia. É dentro do Magdalena que Marina (Rejane Arruda) está conversando ao telefone com a filha Luna (Lorena Corrêa) quando é agredida pelo companheiro (Leonardo Magalhães) e a conversa se interrompe bruscamente. Luna, que tem estranhos pesadelos premonitórios, resolver ir ao encontro da mãe e parte de Belo Horizonte para Guarapari com o namorado, Fabio (Caio Macedo). Não é o caso de antecipar aqui o que vai ocorrer com esses três personagens forasteiros (mãe, filha e namorado da filha) no interior do edifício, dominado pela figura sinistra da síndica Dora (Gilda Nomacce). Basta dizer que entrará em curso uma sequência de eventos que misturam sobretudo dois subgêneros do horror: o da casa mal-assombrada e o dos mortos-vivos. Com uma notável segurança e sem medo de transcender os limites do bom gosto, o diretor Rodrigo Aragão canibaliza várias vertentes: George Romero, Dario Argento, o slasher, o gore, as “horas do pesadelo”, os filmes de fantasmas, de vampiros, de bruxas, de casais jovens em férias, etc. Com ao menos uma inversão esperta: nos filmes de zumbis, geralmente se trata de mantê-los fora de onde estão os protagonistas. Aqui, os mortos-vivos já se apossaram do lugar e tudo o que se quer é sair. Em que pesem as referências a todo esse repertório cinematográfico sanguinolento universal, Prédio vazio é um terror genuinamente brasileiro, na ambientação, na luz, no humor, no sotaque. Há, desde a sequência dos créditos iniciais, uma ironia ferina com relação a Guarapari e sua vocação turística, enfatizada pela canção romântico-cafona da trilha (“Guarapari”, de Pedro Caetano) e por um documentário chapa-branca dos anos 1970 sobre a cidade. Foco e ironiaFoi dito lá atrás que o filme começa com a cabeça do idoso na areia da praia, mas antes disso, na sequência dos créditos, sob a canção citada, uma câmera indecisa parece procurar o foco nas nuvens sobre o céu azul. Estão presentes aí duas ideias-chave que nortearão o filme: a autoironia e a importância do foco para o trânsito entre o real e o fantástico, o que se vê e o que se imagina, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. A certa altura a síndica faz uma demonstração prática disso, dirigindo com o dedo indicador o olhar de Luna e mostrando que os monstros surgem na visão periférica. A estratégia do acúmulo de sustos, surpresas e aberrações, ancorada em ótimos efeitos visuais, não obscurece a existência de um eixo dramático central, que é, a meu ver, a contraposição entre dois pares mãe/filha: a síndica Dora e sua filha morta, a turista Marina e sua filha viva. Ambas as filhas são marcadas por um trauma de infância, algo que só se revelará plenamente no final. No fim das contas, quem diria, é um filme sobre o amor materno. E, assim como as areias monazíticas de Guarapari, também os pesadelos têm um efeito terapêutico. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Como incluir a leitura na dieta do Brasil profundoNum país que lê cada vez menos, projetos incentivam o hábito nas periferias e rincões do interior. Uns são itinerantes. Outros transformam escolas em ponto de cultura, e incluem pais. E há oficinas que promovem debates e leitura poética para conscientizar e cuidar da saúde mental Por Alexandre Briozo Filho, no Nonada Foi depois de ter adquirido um sítio no interior de Vitória da Conquista (BA) que a poeta e escritora Juliana Brito uniu sua vocação para a literatura à receptividade da comunidade do distrito de Cabeceira do Jibóia, fazendo nascer a Biblioteca Comunitária Donaraça – assim mesmo, com o r que leva a língua ao céu da boca e a faz tremer. Desde que fundou a biblioteca no início da pandemia de coronavírus, Juliana tem redescoberto repetidamente as potencialidades do mundo do espontâneo e do deslumbramento promovidas pela leitura, que, para ela, fala principalmente de encontro. E é nesses encontros com os leitores do povoado que a transformação ganha forma. Já em seu nome, o espaço constitui aquilo que a difere de uma biblioteca institucional: a concepção a partir das necessidades locais e pontuais de uma comunidade. O nome é uma homenagem à Dona Iraci, trabalhadora rural do povoado baiano que foi batizada de Iraça por seu avô, ou melhor, por seu pai véi. “Eu pensei: ‘se é uma biblioteca comunitária para acolher e ser acolhido, vamos homenagear Dona Iraci’”. O início do projeto, tímido, que circulava entre amigos e conhecidos, logo avançou conforme o interesse dos demais deixou de se limitar à curiosidade passageira e se transformou em vontade de acrescentar e pertencer. Com o objetivo de driblar a realidade de distanciamento imposta pela pandemia e também as distâncias da zona rural, Juliana, junto de sua família, dos amigos e das filhas de Dona Iraci, recheou capangas com livros e cruzou as estradas e os caminhos do distrito, batendo de porta em porta para entregar, nos lares de quem recebesse, a pequena sacola. Com o passar do tempo, pais e mães se juntaram aos filhos na leitura das obras que eram trocadas primeiro toda semana, depois, a cada duas, e assim variava de acordo com a quantidade de livros demandada em cada casa. Autores como Itamar Vieira Júnior, Ailton Krenak, Carolina Maria de Jesus são alguns dos que figuram na lista de obras distribuídas pela Donaraça. “Como é que a gente vence isso de as pessoas não poderem estar toda hora, na hora que elas querem, ir lá [na biblioteca] buscar o livro? Então essa foi a nossa forma de fazer com que esse livro chegasse até elas”, explica a educadora. Há quatro anos em exercício, a Biblioteca já ofereceu diversas oficinas, além de estimular debates em torno do fazer literário no cotidiano das mulheres e coordenar encontros de escritores. Iniciativas como a criada por Juliana fazem a diferença em um país onde metade da população não é leitora habitual de livros, como aponta a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, publicada em novembro de 2024. Num Brasil que lê cada vez menos, projetos de incentivo à leitura são indispensáveis. E mais indispensáveis ainda são aqueles que alcançam as margens das grandes metrópoles e os lugares recônditos do território rural, contribuindo com a descentralização da leitura dos centros urbanos. Ao contrário do que diz a letra de Roberto Mendes, a intenção de Juliana e da biblioteca não é unicamente ensinar seus camaradas. “A gente não está aqui para ensinar nada para ninguém. Como é que eu vou trabalhar essa coisa da educação, por exemplo, sem dizer ‘olha, eu não quero ensinar nada para ninguém, eu estou aqui para aprender’”, explica. E muito se aprende: seja nas conversas batizadas com café e biscoitos durante a entrega das capangas às famílias, seja nos encontros realizados na biblioteca. O coração no ritmo da TerraNa Escola Saint Hilaire, na Lomba do Pinheiro, Porto Alegre (RS), as obras de Ailton Krenak e de outros autores indígenas e negros, como Dalva Maria Soares e José Falero, também ecoam como forma de promover a leitura a partir de um ponto de vista decolonial. O Coletivo Luisa Marques, formado por alunas do ensino fundamental e cuja atuação completou cinco anos, realiza projetos que conversam com a realidade da comunidade por meio do acesso a essas obras. A Mochiloteca, que se baseia nos poemas de Sérgio Vaz de incluir a leitura na dieta, leva livros de casa em casa e realiza leitura de poemas ao vivo. O AmarElo, criado no pós-pandemia, é um convite para falar sobre os sentimentos como forma de prevenção à depressão e ao suicídio. A Feira Literária da Escola Saint Hilaire (FLISH), que acontece há dez anos, teve como temática de sua última edição o pensamento de Krenak trazido no livro Futuro Ancestral: “Colocar o coração no ritmo da Terra”. “Aqui, no nosso bairro, a escola é um ponto de cultura. Não tem outro espaço cultural. Então, todas as ações que são pensadas por esse coletivo também são pensadas para além do muro da escola”, comenta Maria Gabriela Pires de Souza, professora da instituição. A realização da feira, que pretende destacar os mundos da leitura e discutir ideias de transformação, também é pensada para incluir e aproximar a comunidade dos debates promovidos na instituição. Na edição de 2024, foram dez dias de programação pensadas tanto para os alunos do ensino fundamental quanto para os estudantes do EJA, do turno noturno, além de serem abertas ao público.  A estudante Joana Dorneles de Souza, formanda do 9º ano, deixa a escola – que não oferece ensino médio – levando consigo memórias afetivas dos anos como integrante do Coletivo que “mudaram sua vida para sempre”. Apaixonada por desenhar, Joana ilustrou o livro De onde é esse sangue, Joana?, que fala sobre menstruação, escrito pelo próprio Coletivo. O Voar juntas, também escrito pelas meninas, traz uma fábula que conscientiza sobre abuso sexual. “A gente trabalha esses livros de uma maneira lúdica com as crianças para abordar esses temas que são difíceis, mas que precisam ser falados”, explica. “A literatura, para nós do coletivo, é essa ponte que conecta a gente com as pessoas que estamos escutando. O que queremos é levar elas para dentro da história”, diz Joana. A temática utilizada na feira literária vem de um projeto anterior, chamado Verde, que visa aproximar crianças e jovens da natureza. No Parque Saint Hilaire, próximo à escola, os estudantes se reúnem para aulas ao ar livre em que a leitura em voz alta e em conjunto agrega no conhecimento. “Fazer essa conexão com a natureza mostra a importância de a gente cuidar do nosso planeta. Muitas crianças não têm essa dimensão de como é estar nesses espaços”, comenta a estudante. Para Joana, em tempos de infâncias e juventudes ocupadas pelas telas, é importante parar, refletir e reconhecer que é preciso colocar o coração no ritmo da Terra. Itinerância das palavrasNa periferia de Campinas (SP), o Grupo Primavera, organização da sociedade civil que trabalha com projetos educacionais para crianças, viu a perspectiva dos pequenos sobre a leitura se transformar com a chegada do projeto Bi Bi Móvel, uma biblioteca itinerante coordenada pela Amora Produções Culturais. O projeto, financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e que nasceu com o objetivo de aproximar escolas e comunidades do ambiente literário, atua a partir da entrega de livros (selecionados a partir da lista do clube dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da ONU) nos locais visitados e também com contação de histórias, oficinas ministradas para estudantes e professores, além atividades como dança e teatro. A produtora cultural Luciana Tondo, co-fundadora da Amora e uma das idealizadoras do projeto, explica que muitas escolas não possuem uma biblioteca, tornando necessário a construção desse espaço do zero. “Muitas vezes, o incentivo não vem de casa, cada vez menos as pessoas consomem [livros]. Se não vem da escola, como é que elas iam ter esse contato?”, indaga. Nesses casos, o projeto cria e implementa o espaço literário, desde pintura e criação de imobiliário à doação do acervo literário. “A gente pensou em formas de promover experiências de literatura. É mais do que entregar um livro, é como eles poderiam estar de fato imersos nesse universo da literatura e sendo instigados para para ler e consumir livros”, conta. “Às vezes, a gente pensa em biblioteca e vem muito aquele lugar frio, cheio de armário, com tudo muito quadradinho e que tem que ficar em silêncio. Agora a gente está lidando com escolas que passaram pela enchente no RS, então também perderam seu acervo, perderam tudo, estão sem biblioteca. E a gente nessa trajetória vai entendendo o projeto, conversando, pesquisando a realidade, trocando com os professores”, comenta Luciana, ressaltando que as bibliotecas construídas pelo Bi-Bi são feitos com o intuito de humanizar. O projeto visa estar em lugares cujas demandas são mais urgentes. Yasmin, estudante do 4º ano, de 10 anos, foi uma das crianças do Grupo Primavera que participaram das oficinas da biblioteca itinerante. O interesse pela dança e pelo desenho fez com que a atividade promovesse em seu imaginário uma aproximação entre suas paixões individuais com a leitura, incentivando-a a ler mais. “No livro Sonhos de Ágatha, ela mostra que podemos ser o que quisermos, basta sonhar. Eu sonho em ser atriz ou modelo. As profissões que eu sonho precisa ler, até porque a leitura é ótima para o nosso aprendizado, pois através da leitura, conhecemos novos lugares, novas palavras e muito mais”, comenta a estudante, categórica. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

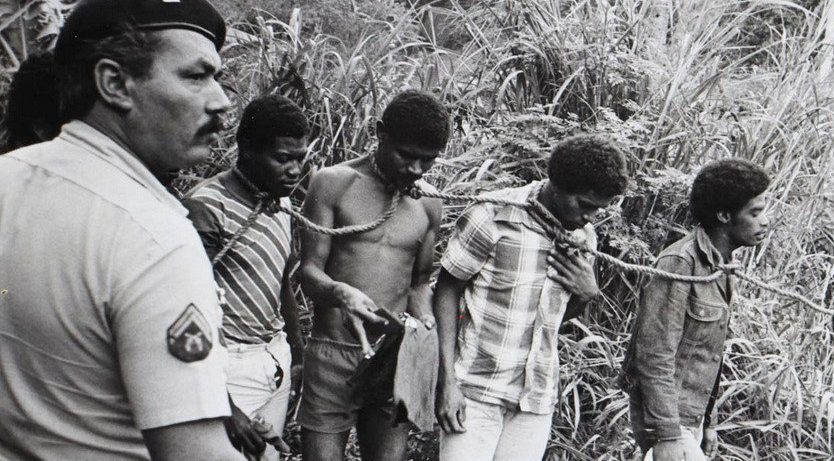

A A | Em busca das raízes da brutalidade policialViolência e racismo das PMs remontam ao período 1830-71. Burguesia colonizada e sem projeto assumiu o Estado. Promoveu branqueamento, dependência e repressão das “classes perigosas”. As elites jamais quiseram livrar-se desta garantia O texto a seguir é uma versão condensada do artigo “O impacto da transição da escravidão ao trabalho livre no desenvolvimento da segurança pública brasileira”. Compõe uma obra notável: Direito e Desigualdades, que reúne estudos apresentados na X Jornada da Associação Brasileira de Filosofia e Sociologia do Direito. Realizado na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, o evento ocorreu entre 9 e 11/5/2024. Direito e Desigualdades expõe algo às vezes pouco notado: a rica investigação teórica produzida pela Filosofia e Sociologia do Direito no Brasil. Os 47 artigos incluídos na obra abordam temas como regulação do trabalho nas Plataformas Digitais; Religião, Política e Justiça; dialética do Direito Social à Alimentação; exame das Ações Afirmativas; precariedade e “eficácia” no sistema prisional brasileiro; os efeitos da desigualdade socioeconômica no acesso à Justiça; Indústria Cultural e Direito e muitos outros. A íntegra do livro pode ser acessada aqui.  Do Código Criminal do Império à criação do inquérito policial, os primeiros regulamentos criminais e policiais do país se desenrolam entre 1830 e 1871. Paralelamente, a primeira lei abolicionista brasileira data de 1831, convergindo para a aprovação da Lei Áurea em 1888. Muito além de mera coincidência histórica, preocupações das camadas dominantes em realizar esta transição nas relações de produção, da escravidão ao trabalho livre, sem perder o controle sobre classes trabalhadoras foram centrais na formação do sistema de segurança pública brasileiro. Sob a perspectiva de que este período de formação do Estado nacional representou verdadeira revolução burguesa que desem- bocou em um sistema capitalista moderno e dependente, reconhecemos que a racionalidade burguesa brasileira operou numa dupla articulação que compatibilizou dominação imperialista externa e desenvolvimento desigual interno. Enxergamos três contradições fundamentais neste novo sistema nacional: entre o negro recém-liberto e as classes dominantes; entre o trabalhador imigrante e os interesses do modelo dependente de capitalismo; entre a massa negra marginalizada e o trabalhador imigrante. Nelas, compreenderemos como o processo de independência desembocou numa autocracia marcada pela dominação burguesa sobre a máquina estatal e as demais classes, bem como este processo tem relação direta com a formação das instituições policiais no Brasil e o foco de suas atividades no controle social sobre a classe trabalhadora no nascente capitalismo nacional. (…) Dos sentidos da colonização aos sentidos da independência: capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil“O escravismo colonial cria, portanto, as premissas econômicas, sociais e culturais para o modelo do capitalismo dependente que o substitui”. A frase de Clóvis Moura (2023, p. 45) dá a tônica do nosso tema. É difícil compreender o papel da polícia brasileira sem recorrer às teorias da formação social do Brasil. Estudar a segurança pública passa por desvendar os sentidos do desenvolvimento de nosso Estado nacional, no qual a transição da forma de produção baseada no trabalho escravo para outra fundamentada no trabalho livre, bem como os interesses nacionais e internacionais que a dirigem, são questões centrais. Ao descrever o processo de evolução do Brasil colônia ao Brasil nação, Caio Prado (1977, p. 83-85). destaca quatro etapas históricas fundamentais: a independência política, a supressão do tráfico africano e, por consequência, a imigração de trabalhadores europeus e a abolição da escravidão. Para desenrolar este trabalho, inicialmente, nos aprofundaremos nos sentidos daquela primeira, sobretudo a partir das ações e pensamentos da classe dominante que a protagonizaria: a nascente burguesia brasileira, em sua hete- rogeneidade e especificidade. Por isso, como pontapé inicial, fazemos a mesma pergunta de Florestan Fernandes (1976, p. 20-22) décadas atrás: “existe ou não uma ‘Revolução Burguesa’ no Brasil”? Como ele, respondemos afirmativamente. Mas Florestan não o faz buscando repetir deformada ou anacronicamente o movimento ocorrido na Europa, por exemplo, forçando uma pré-existente sociedade feudal brasileira. Dentro das características nacionais, ele procura os agentes humanos que protagonizaram as grandes transformações históricas do país representadas pela desagregação do regime escravocrata-senhorial e pela formação de uma sociedade de classes no país. Reconhece, assim, que uma revolução burguesa não é mero episódio histórico, mas um fenômeno estrutural que pode ser reproduzido de modos relativamente variáveis, desde que determinada sociedade absorva um padrão de civilização que torne esta revolução uma necessidade histórica. No Brasil, esta revolução estava representada pela necessidade do rompimento da classe dominante com a ordem escravocrata-senhorial. (…) Aliados incômodos: o povo negro e a burguesia na revolução brasileiraNão tomar o povo negro como força política dinâmica e radical no processo de independência é um erro. A negritude brasileira, mesmo à época da escravidão, teve influências diretas e indiretas nos movimentos revolucionários. Na estratificada sociedade escravista, todo processo de mudança social partia da análise sobre as relações entre senhores e escravos e da possibilidade ou necessidade de substituição deste modo de trabalho. A participação negra neles mostra tanto a força de seu dinamismo na história brasileira, quanto seu próprio isolamento criado pelos centros deliberantes destes processos (MOURA, 2023, p. 56-57). Ao analisar movimentos abolicionistas, Clóvis Moura (2021, p. 215-216) aponta neles dois níveis distintos: o dos negros, desde cedo, pela sua própria condição material; e o de políticos e outras camadas sociais que geralmente enxergavam no escravismo um entrave ao desenvolvimento capitalista. Neste sentido, ele contrasta a fala do abolicionista Joaquim Nabuco na defesa da luta via Parlamento com a realidade negra, em que a liberdade era garantida, geralmente, pelo uso da violência do escravo contra o senhor, resultando em fugas, quilombos, insurreições e crimes. Em suas palavras, “o escravo rebelde foi uma força social ativa e permanente no processo de modificar-se o tipo de trabalho existente no Brasil”. Lutando pela própria emancipação, induzindo o país a uma nova modalidade de relações de trabalho, não é estranho que o negro escravizado tenha participado diretamente de movimentos que visavam a emancipação também do país. Na dinâmica interna destes processos, negros escravos e ex-escravos dividiram desígnios com outras classes, expondo os sentidos do “espírito burguês” que se criava no Brasil e suas contradições entre o apego a estruturas coloniais e o desejo de desenvolvimento capitalista. Revoltosos negros se fizeram presentes nas duas mais importantes inconfidências brasileiras: a mineira e a dos alfaiates baianos. Clóvis (1981, p. 58-70) aponta que tal atuação não fora tão relevante na revolta de Minas e que, embora os inconfidentes fossem abolicionistas em geral, não é clara a coesão entre os dois grupos sociais. Quando o conflito explodiu, o território mineiro era um dos maiores focos quilombolas do país e os negros aquilombados já sinalizavam união com os da cidade, conforme pasquins encontrados em Sabará. Por outro lado, inconfidentes como o sargento Luís Vaz de Toledo propunham a promessa de alforria como fator atrativo de escravos para a luta, colocando em dúvida qual o real nível de coesão entre ambos. Na Bahia, onde os organizadores do movimento pertenciam às camadas pobres da sociedade, a Revolta dos Alfaiates foi nitidamente republicana e abolicionista, buscando romper com o governo representante do estatuto colonial para fundar uma república aos moldes franceses em 1798. Seus líderes se preocuparam em atrair outros artesãos, escravos e ex-escravos, reunidos em torno de um programa revolucionário que compreendia a independência da capitania, a forma republicana, a liberdade comercial, a remuneração de soldados e a libertação dos escravos. Mas uma dinâmica interessante deve ser apontada no levante: intelectuais como Cipriano Barata, Hermógenes de Aguiar e Francisco Moniz Barreto, abordados pelo líder pardo Manuel Faustino dos Santos, tentaram convencê-lo a aguardar pela chegada dos franceses ao invés de adentrarem, eles mesmos, numa revolta violenta pela independência. Enquanto a intelectualidade afastou-se gradativamente, membros das classes mais populares mantiveram o movimento coeso. Sufocada violentamente, documentos oficiais demonstram que a revolta teve muitos negros e pardos entre seus líderes condenados à morte, a castigos físicos ou ao banimento para a África. Lideranças das camadas médias, porém, sofreram punições mais brandas: Cipriano Barata ainda participaria de nova revolta em 1817, morrendo apenas anos mais tarde, na velhice; igualmente Hermógenes, que, absolvido, viveria longos anos até morrer como Marquês de Aguiar. Para Clóvis Moura, o fim da Revolta dos Alfaiates é um marco nos grupos que se organizavam pela independência. “A classe senhorial – possuidora de escravos – entra na composição dessas forças e influi cada vez mais poderosamente, fato que determina a mudança concomitante de objetivo dos movimentos subsequentes”. Se fortalece a ideia de que apenas uma classe com base econômica sólida poderia dirigir o movimento independentista e, nas contradições entre as camadas letradas e populares e os senhores de escravos, são os últimos que conquistam o bastão de comando político dos levantes subsequentes. Embora contasse com escravos e inicialmente defendesse a abolição, tão logo a revolução pernambucana de 1817 fundou seu Governo Provisório, apressou-se em publicar documento esclarecendo: “a base de toda sociedade regular é a inviolabilidade de qualquer espécie de propriedade” e, por isso, desejava uma emancipação “lenta, regular, legal” do “cancro da escravidão”. Na aliança com o latifúndio escravista, ideias liberais em defesa da propriedade, ironicamente, serviram “para defender uma formação econômico-social que na Europa elas ajudaram a esfacelar”. Além disso, apesar da participação escrava na revolta ter sua parcela espontânea, muitos escravos participaram obriga- dos por seus próprios senhores envolvidos na luta. Nos três movimentos citados, todos com a causa independentista em comum, vemos a participação de escravos e ex-escravos. Porém, apenas no mais popular deles, o baiano, a população negra obteve algum protagonismo a ponto de pautar o movimento. Na Inconfidência Mineira e na revolta pernambucana, embora desejada por parte das classes brancas, a abolição ficou em segundo plano em relação à independência política do país, e o negro era visto por muitos como uma reserva militar motivada pela esperança da alforria. A participação negra nestas revoltas pode inclusive ter sido decisiva para uma maior adesão de classes dominantes à luta pela independência. O senhorio brasileiro buscava a extinção do estatuto colonial, mas não se desapegaria tão facilmente de certas estruturas de poder tipicamente coloniais, mesmo que representassem um entrave para o desenvolvimento capitalista brasileiro. A publicação do Governo Provisório pernambucano foi didática: a passagem do bastão para as classes senhoriais rurais no comando do movimento independentista representava, ao mesmo tempo, a passagem de um liberalismo mais radical, com bases populares, para outro mais conservador. Este seria o sentido do “espírito burguês” responsável pela revolução burguesa aquecida pela independência em 1822. (…) Voltemos a análise de Clóvis (2023, p. 43-47). A identificação colonial da divisão social do trabalho com sua divisão racial é mantida. Mesmo com o surgimento do Brasil nação, as classes dominantes formam um tipo ideal nacional que segue o modelo antigo do colonizador: o branco. Criam-se símbolos que justifiquem o negro como inferior biológica, psicológica e culturalmente. A permanência da escravidão até 1888 cercearia possibilidades democráticas para o país, mas não apenas: o latifúndio escravista também minaria a formação de áreas de desenvolvimento capitalista que, à época, eram vistas na Europa, impedindo o surgimento de uma burguesia nacional que liderasse maio- res transformações estruturais na sociedade. Este atraso impossibilitaria maior acúmulo de capital pelo próprio país, tornando inevitável que o Brasil pós-independência desembocasse num modelo de capitalismo de- pendente. É interessantíssima a comparação de Clóvis ao ressaltar que a Lei Eusébio de Queirós seria publicada dois anos após “O Manifesto do Partido Comunista”, de Marx e Engels, e a Lei do Ventre Livre entraria em vigência no mesmo ano da Comuna de Paris. Enquanto o Parlamento brasileiro ainda se ocupava com a luta de traficantes brasileiros pela manutenção da escravidão, áreas em expansão do capitalismo moderno, como a financeira e a de infraestrutura, se acumularam nas mãos do capital estrangeiro, ao invés de serem controladas por uma burguesia nacional que nunca se completou verdadeiramente. Forma-se uma situação de dupla dominação no Brasil: uma in- terna e outra externa. Pouco antes da abolição, em 1882, a população das cinco principais províncias do país (SP, MG, BA, PE e RJ) se dividia entre 1.433.170 trabalhadores livres, 656.540 escravos e 2.822.583 desocupa- dos. Estes últimos, uma franja marginal característica do capitalismo dependente formada majoritariamente por negros e mestiços, mesmo após a abolição, que ocorreria em 1888 mantendo-se o latifúndio e pratica- mente as mesmas classes dominantes. O país continuaria dependendo da economia de exportação monocultora, do café, enquanto a importação maciça de imigrantes europeus brancos criava enormes contingentes poliétnicos marginalizados. O imperialismo se consolida como um com- ponente externo de dominação, tal qual o antigo colonialismo, impondo situações em que essa franja marginal nunca é aproveitada por solicitações do mercado internacional. Mesmo na abertura de áreas pioneiras para a lavoura de café paulista, a imigração japonesa é induzida, deixando-se o negro na marginalidade. Para Clóvis, este modelo dependente que vai substituindo o escravismo se define em seis pontos principais: ausência de um capitalismo nativo capaz de conferir autonomia nacional; conservação do latifúndio; subordinação ao imperialismo; conjugação de formas arcaicas e modernas de produção; alta concentração de renda; e a construção de um aparelho de Estado altamente repressivo que contenha a franja marginalizada da população. É neste último ponto que focaremos para explicar a relação entre a transição do trabalho escravo para o trabalho livre e a consolidação de um sistema de segurança pública no Brasil. Autocracia burguesa: a construção do aparelho policial na formação da classe trabalhadora livre no BrasilAs classes senhoriais brasileiras lograram a independência política, mas havia um longo caminho para construir um verdadeiro Estado nacional e desenvolver um capitalismo moderno no país. Muito pelo fato de que o rompimento com o estatuto colonial acabou mesmo liderado por setores da classe dominante arredios às formas mais radicais do liberalismo. A insistência no modelo latifundiário-escravista dificultaria a modernização necessária ao maior acúmulo de capital pelo Brasil, man- tendo-o em posição de atraso e dependência em relação aos países desenvolvidos. Ao mesmo tempo, a fresta de liberalismo utópico que se abriu numa parcela da população e a potencialidade negra exerceriam pressão na direção da modernização capitalista brasileira, tornando a abolição uma necessidade latente que se realizaria em processo conjunto com a massiva imigração branca europeia. Começaremos por uma rápida análise do fim deste processo, pois seu resultado final explicita três contradições que foram emergentes ao longo de todo o período imperial-escravocrata. Primeiramente, aquela entre o negro recém-liberto e as classes senhoriais advindas do Império. A segunda, entre o trabalhador imigrante e os interesses de uma sociedade de capitalismo dependente que gradualmente se firmava após o escravismo-colonial. Por último, aquela entre o trabalhador negro livre, desempregado ou subempregado, e o trabalhador branco estrangeiro livre (MOURA, 2023, p. 70-71). Consolidadas com a abolição em 1888, estas três contradições deram a tônica ao período imperial, que repre- sentou um lento processo de modernização do capitalismo brasileiro em direção a um modelo baseado no trabalho livre assalariado. Vale apontar que o movimento abolicionista já mostrava força antes mesmo da inde- pendência e que a Lei Barbacena, que proibia o tráfico de escravos, em- bora desrespeitada, seria imposta já em 1831. A ela, seguiu-se a legislação estrangeira Bill Aberdeen, em 1845, e, como consequência nacional, a Lei Eusébio de Queiróz, de 1850, concretizando a proibição do tráfico. A partir daí, acelera-se a transição do modo de trabalho no Brasil. A Lei do Ventre Livre, em 1871, e a dos Sexagenários, em 1885, seriam um prelúdio da Lei Áurea, que enfim aboliu a escravidão negra no país. A cronologia destas legislações ganha relevo ao lado de estatísticas populacionais do Brasil. Em 1850, às vésperas da Lei Eusébio de Queiroz, que dificultou a reposição do trabalho escravo, a população nacional era de 5.520.000, sendo 2.500.000, quase metade, escravizada. Dois anos depois, enquanto o povo brasileiro atingia a marca de 8.429.672 pessoas, a população escrava decresceu para 1.510.000. Um ano antes da abolição, entre 18.278.616 brasileiros, o número de escravizados caíra para 723.419. Dados explicados pela mortalidade negra escravizada, pelo gradualismo da abolição e pela massiva imigração de brancos europeus para o país. O Brasil passava por uma nítida transição demográfica tendente ao branqueamento de seu povo, efetivamente acelerada pela República. São Paulo sozinha receberia cerca de 940 mil imigrantes entre 1827 e 1899 (MOURA, 2021, p. 47-49). Também em estatísticas demonstramos a razão de Clóvis Moura ao dizer que este processo se desenrolaria através de relativo privilégio ao imigrante branco e da marginalização do povo negro. Em 1891, 30% dos trabalhadores de fábricas no Rio de Janeiro eram negros. Em São Paulo, imigrantes ocupavam 84% destas vagas em 1893 (FAUSTO, 2012, p. 124- 125). No Recenseamento carioca de 1906, embora estrangeiros fossem 26% da população da capital, eram quase 50% dos trabalhadores no setor de transformação e emprego da matéria-prima. Em vários setores, estrangeiros ultrapassavam brasileiros, ao passo que, no setor de profissionais liberais e servidores públicos, os nacionais eram 90%. Ao mesmo tempo, a taxa de improdutivos entre os nativos era de 55%, contra apenas 26% entre estrangeiros. Por um lado, na República, os empregos advindos da modernização capitalista iniciada no Império se concentrariam entre imigrantes brancos. Por outro, o contraste entre o alto número de nacionais nas profissões de maior prestígio e a alta taxa de improdutividade entre brasileiros denota a incômoda realidade: na modernização capitalista brasileira, o grosso da população de pretos e pardos seria relegado à marginalidade do desemprego e do subemprego, enquanto uma elite branca se apossava das atividades estatais e melhor remuneradas (FELITTE, 2023, p. 64). O que importa para o fim deste trabalho é saber por que, ao consolidarmos nossa modernização capitalista, chegamos a esta situação social. Um início de resposta está no caráter dependente do capitalismo nascente. Caio Prado (1977, p. 86-100) diz que a economia brasileira se originou da função exclusiva de fornecimento aos mercados externos, condicionando seu desenvolvimento como Estado independente e constituindo a base da penetração imperialista no país. Duas circunstâncias fundamentais do colonialismo se perpetuaram: esta base voltada ao abas- tecimento externo e, por consequência, o tipo de relações de produção e trabalho que, mesmo após a abolição, conservaria características da tradição escravista-colonial. Em nossa economia rural, “os miseráveis padrões da população trabalhadora rural asseguram os baixos custos da produção exportável, (…) a favor (…) de um sistema capitalista de produção apoiado essencialmente (…) naquela produção exportável.” (…) Aqui, finalmente tocamos o ponto de chegada deste trabalho: a construção do aparato policial como necessidade coativa para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Se a dependência do país no capitalismo global colocou nossa burguesia numa situação que seu acúmulo de capital só é possível via superexploração da classe trabalhadora livre, este sistema só pôde se sustentar com um forte aparelho público que contivesse ameaças de perturbação desta ordem. Forma-se, no Brasil, uma dissociação pragmática entre desenvolvimento capitalista e democracia, ou, em outros termos, uma associação racional entre desenvolvimento capitalista e autocracia. A apropriação dual do excedente econômico nos países dependentes acentua fatores sociais e políticos da dominação burguesa. Extrema desigualdade in- terna, drenagem internacional do excedente econômico, persistências de for- mas subcapitalistas de produção e pressão baixista sobre o valor do trabalho remunerado, tudo entra em contradição com aspirações democráticas gera- das pelo momento revolucionário. A forma de dominação burguesa que se origina só é comparável, nos países desenvolvidos, aos momentos em que o fascismo se associou à expansão capitalista. No subdesenvolvimento depen- dente, o capitalismo nascido é mais “selvagem e difícil” e sua viabilidade se define por meios políticos. Apesar da dissimulação de uma democracia bur- guesa, escondida na universalização dos interesses burgueses, o que nasce no Brasil, de fato, é uma autocracia burguesa (FERNANDES, 1976, p. 289-293). Não à toa, no pós-independência, a formação do aparato repressor estatal, as instituições policiais e legislações penais, ocupou boa parte do esforço político da burguesia brasileira no século 19. A Constituição de 1824 previu a supressão de direitos individuais em nome da segurança do Estado e determinou a criação de um Código Criminal. Este seria promulgado em 1830, preocupando-se com a manutenção das estruturas de poder estatais em rol de tipificações que envolviam crimes contra a existência do Império, conspirações, rebeliões, sedições, insurreições e reuniões secretas, além de especificar delitos de abuso da liberdade de comunicar pensamentos e do uso indevido da imprensa. A mentalidade escravocrata se manteve, conservando penas de açoitamento a qualquer escravo que não fosse condenado à morte ou à gaulés e estabelecendo, entre os artigos 113 e 115, penas severas, do açoite à morte, a qualquer cidadão insurrecto envolvido na luta abolicionista (FELITTE, 2023, p. 41-42). Em torno deste arcabouço penal, formaram-se as polícias. Meses após a formação da Guarda Nacional do Império, a Lei de 10 de outubro de 1831 criou o Corpo de Guardas Municipais da Corte do Rio de Janeiro e permitiu a cada Província do país fazer o mesmo, no que é considera- do a origem das polícias militares estaduais no Brasil. Com exceção da mineira, formada no ciclo do ouro do século 18, da fluminense, ligada à chegada da família real portuguesa, e da pernambucana, criada em 1824, as demais polícias militares do país consideram o início de sua história apenas após a promulgação desta lei. Em comum, todas acumulariam atuações na repressão a revoltas que ameaçassem a ordem imperial, como as destruições de quilombos, a supressão à Guerra dos Farrapos, à Cabanagem e à Revolução Praieira e até mesmo o conflito internacional no Paraguai (FELITTE, 2023, p. 37-40). Mas seria na atuação cotidiana das nascentes polícias criminais que a importância da transição da escravidão ao trabalho livre seria mais sentida. O Código de Processo Criminal de 1832 criou uma estrutura envolvendo Chefes de Polícia, Juízes de Paz, escrivães de paz, oficiais de justiça e inspetores de quarteirões conformando um ciclo completo de policiamento nas províncias, da prevenção à formação de culpa. A re- forma de 1841, considerada a origem de polícias civis estaduais como a paulista e a gaúcha, renovou a figura dos delegados e subdelegados, sem ainda desfazer a confusão entre funções policiais e judiciárias (FELITTE, 2023, p. 43-45). O Chefe de Polícia funcionava como uma espécie de “supermagistrado”. Através dos termos de bem viver e de segurança, que formavam culpa sumariamente, o trabalho destas polícias era altamente inquisitório, pouco aberto à defesa dos acusados e especialmente voltado aos considerados perturbadores do sossego público, como vadios, bêbados e prostitutas. Somente as reformas de 1871 começariam a desfazer esta confusão, separando funções judiciais das policiais e limitando a competência das segundas autoridades às diligências instrutórias do recém-criado inquérito policial. Apesar disso, os termos ainda seriam usa- dos por algum tempo, e o próprio inquérito conservaria características inquisitoriais (SOUZA, 2009, p. 97-100). Na repressão a movimentos de grande vulto, é fácil perceber o papel das polícias militarizadas na manutenção dos interesses burgueses no gradual desenvolvimento capitalista nacional. Mas é na atuação destas polícias civis criminais que perceberemos a centralidade da preocupação burguesa com as novas classes trabalhadoras livres que surgiam, além de um forte componente racial, na formação do aparato policial. Clóvis Moura (2023, p. 47-48) é certeiro ao dizer que, nos países periféricos, o imperialismo permite a formação de um capitalismo dependente conjugado com grandes áreas marginalizadas sistematicamente oprimidas por um aparelho estatal autoritário e despótico. A fim de manter o nível máximo de lucro das multinacionais, consagra-se um novo símbolo do homem brasileiro como idealmente branco, ao mesmo tempo em que o negro é atirado para estas últimas franjas da sociedade como modelo antinacional. Mesmo após a abolição, reinterpretam-se racionalizações escravistas, mantendo o negro como exército industrial de reserva e massa marginalizada, forçando baixos padrões salariais e de vida às massas plebeias. O preconceito de cor funciona como mecanismo regulador do capitalismo dependente, e a repressão realizada pelas polícias é central no controle das pessoas negras e na criação da imagem destas como desordeiras e criminosas. Quando dizemos que o capitalismo dependente exigia uma grande franja marginalizada da força de trabalho, dizemos que, no subemprego e no desemprego, uma boa parcela da população, majoritariamente negra no caso brasileiro, seria relegada ao ócio. Na contenção deste equilíbrio econômico permanentemente vacilante e explosivo, será justamente sobre os ociosos que a repressão policial brasileira terá seu principal foco de atuação. Acostumada a controlar a massa escravizada de trabalhadores através de meios domésticos de coerção, bem simbolizados pela senzala e pelo feitor, ao longo do Império, com o avanço abolicionista e migratório, a burguesia brasileira se deparou com um inédito número de pessoas livres e ociosas circulando pelas cidades, não mais sujeitas às antigas formas escravistas de controle privado. As modernas relações de trabalho que surgiam exigiam que o controle sobre elas também se modernizasse. No contexto de uma autocracia burguesa em que a classe senhorial passou a se organizar pelo poder público, em torno e dentro do Estado, também estas formas de controle deveriam se organizar no seio estatal. A estatização do controle sobre as classes trabalhadoras e ociosas, sobretudo negras, seria o cerne da formação das polícias no Brasil. Curioso como listas de prisioneiros do Rio de Janeiro e da Bahia entre 1834 e 1837 mostram que, no período, a proporção de pessoas brancas, pardas, livres, libertas e estrangeiras encarceradas era maior que a de negros e escravos. Por motivos óbvios: a população escrava, ainda grande à época, não só estava mais sujeita às formas privadas de punição, como, caso levada ao poder público, acabava sofrendo as penas mais sumárias e cruéis, como açoite e morte (KOERNER, 1999, p. 41). Mas em 1835, então Chefe de Polícia do Rio de Janeiro, Eusébio de Queiroz já esboçava sua preocupação ao Ministro da Justiça: pela dificuldade de se obter provas sobre a condição de uma pessoa negra quando era detida, o mais razoável era presumir sua situação de escravidão, mantendo-a presa até que um certificado de batismo ou uma carta de alforria fosse apresentada em contrário (CHALHOUB, 2011, p. 431). Tanto a livre circulação quanto a prisão de negros nas cidades ainda são tratadas como novidade neste período em que o aparato policial se formava no país. Fenômeno parecido foi observado no estado norte-americano do Alabama, também de escravismo prolongado, onde negros eram somente 1% da população prisional até 1850, mas saltariam para 75% em 1865, ano da abolição (THOMPSOM, 2019, p. 223). Junto ao recorte racial, o controle sobre ociosos ficaria mais explícito ao longo da transição do país para um modelo de produção base- ado no trabalho livre entre o Império e a Velha República. Em São Paulo, de 1892 a 1916, mais de 80% das prisões foram realizadas por vadiagem, quebra de posturas municipais, averiguações de suspeitos e termos de bem viver e segurança. Mesmo com 3.466 pessoas presas ao longo de 1893, apenas 329 inquéritos foram abertos pela polícia paulista, mostrando que a arbitrariedade policial era rotina (KOERNER, 1999, p. 169-171). Na Bahia, em 1917, o secretário de segurança Álvaro Cova já havia manifestado sua preocupação com o “exército de vadios, desordeiros e contraventores” de pessoas sem trabalho no estado. No ano seguinte, em Salvador, das 2.023 prisões efetuadas, 78% seriam motivadas por “desordem” e “vagabundagem” (DIAS, 2004, p. 22-25). Desocupados também apareciam nos regulamentos policiais. O regramento carioca de 1907 previa a função policial de “dar destino aos loucos e enfermos encontrados nas ruas, bem como aos menores e vadios e abandonados e aos mendigos” (VALENÇA, 2017, p. 173-195). Já a Polícia Administrativa de Porto Alegre tinha como função oficial “pôr em custódia turbulentos, bêbados por hábito e prostitutas perturbadoras do silêncio público” (MAUCH, 2011, p. 35-90). Situações que se juntavam às repressões aos movimentos de maior vulto realizadas pelas polícias militares. Neste quesito, a PM paulista é emblemática: seu atual brasão de armas, instituído em 1958, rende homenagens a atuação da corporação na repressão à Guerra dos Farrapos, em 1838, à Campanha de Canudos de 1897 e à retaliação à primeira Greve Geral do país em 1917 (SÃO PAULO, 1981). No mesmo período, o Secretário dos Negócios de Justiça paulista requisitava, em relatório de 1899, a militarização da cava- laria como bom método “para afastar os desordeiros”, eficaz “nos casos de perturbação da ordem” (FERNANDES, 1973, p. 211-212). Não é à toa que Florestan conclui que, no processo revolucionário brasileiro, a “Nação burguesa” iria imperar sobre a “Nação legal”. A integração nacional horizontal da burguesia em seu plano de dominação de classe impôs seus interesses particulares como universais no país. Os conflitos entre as facções dominantes foram, de certa forma, aceitos dentro da ordem como um mal menor frente à possibilidade de colapso do poder burguês. Já os conflitos com as antagônicas classes trabalhadoras foram colocados “fora da ordem”, reprimidos de forma violenta até se descolarem totalmente da ideia democrático-burguesa de revolução nacional. Mais do que isso, estes conflitos justificaram o discurso burguês de defesa da estabilidade da ordem para legitimar a dominação desta sobre as demais classes, transformando-se numa espécie de “ditadura de classe preventiva” (FERNANDES, 1976, p. 317-318). É neste cenário formado que o Presidente do país em 1902, Washington Luís, “símbolo da mentalidade ultraconservadora do Partido Republicano Paulista”, declararia que a fermentação dos movimentos operários pelo país era um “caso de polícia” (DALLARI, 1977, p. 37-38). A revolução capitalista brasileira, iniciada nos movimentos de independência e consolidada entre o Império e a Velha República, imprimiu de forma gradativa uma mudança substancial em nossas relações produtivas. A transição do modelo colonial-escravista para o capitalismo baseado no trabalho livre foi uma necessidade de modernização que se impôs à burguesia brasileira. A posição dependente do país no capitalismo global, porém, induziu tal revolução a um caminho mais conservador, desembocando numa autocracia que possibilitasse a dominação burguesa feroz sobre as demais classes que compensasse a submissão ao abastecimento do mercado externo. Neste interregno, onde se formam as classes sociais no país, formam-se também as polícias. Consolidado o capitalismo brasileiro, a burguesia teria sua própria máquina repressiva ancorada no Estado nacional para exercer controle total sobre as camadas trabalhadoras e marginalizadas e manter o tão “desigual equilíbrio” socioeconômico do nosso país. Conclusões(…) No contexto em que anseios mais democráticos eram deixados de lado na defesa dos interesses burgueses, ainda que disfarçados de universalismo, as legislações penais e as instituições policiais surgiriam ao longo do século 19 em concomitância com o próprio processo abolicionista. Nas estatísticas e nos documentos oficiais, é patente o foco que o trabalho destas tinha no controle sobre a classe trabalhadora brasileira, sobretudo na grande faixa de ociosos, majoritariamente ex-escravos, que se formava como exército de reserva industrial necessário para a manutenção dos baixos custos de produção do capitalismo dependente. Não se quer dizer a mudança no modelo de trabalho tenha sido a única motivação da conformação das polícias no país. A política dos governadores e a dinâmica entre as oligarquias regionais e a União são apenas duas outras catalizadoras deste processo que poderíamos citar. É indubitável, porém, o papel central que a formação de uma massa de trabalhadores livres ocupou nas preocupações das classes dominantes ao organizarem as instituições policiais no seio do nascente Estado nacional brasileiro. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Os sonhos lúcidos de MujicaCom vastas imagens de arquivo e depoimentos, documentário retrata a vida do ex-presidente uruguaio: sua rotina simples, as missões globais e sua filosofia política inspiradora. Em parceria com o Cine Belas Artes, sortearemos dois pares de ingressos Homem simples, de alma grande e pensamento complexo, o ex-guerrilheiro e ex-presidente do Uruguai, José “Pepe” Mujica, chega aos 89 anos ainda tocando mentes e corações. Apesar da fama, da responsabilidade de quem já foi chefe de Estado e do respeito de outros líderes mundiais, Pepe nunca abandonou sua simplicidade. Ele, que diz ter alma de camponês, continuou morando em sua modesta chácara na zona rural de Montevidéu – onde viveu até mesmo durante seu mandato presidencial – e dirigindo seu icônico Fusca azul-celeste de 1987.  Essa figura, que além de simplicidade, transborda também um profundo desejo de justiça social e um amor incondicional pela vida em suas mais variadas formas, é o centro do filme Os Sonhos de Pepe. Outras Palavras e Grupo Belas Artes sortearão dois pares de ingressos para o filme Os Sonhos de Pepe, de Pablo Trobo, entre quem apoia nosso jornalismo de profundidade e de perspectiva pós-capitalista. O sorteio estará aberto para inscrições até a quinta-feira do dia 6/1, às 14h. Os membros da rede Outros Quinhentos receberão o formulário de participação via e-mail no boletim enviado para quem contribui. Cadastre-se em nosso Apoia.se para ter acesso! O documentário, dirigido pelo cineasta uruguaio Pablo Trobo e distribuído pela Pandora Filmes, é o primeiro capítulo de uma trilogia, cujo segundo capítulo está previsto para 2026. Ao longo de 80 minutos, o espectador acompanha Mujica em suas viagens pelo mundo, quase como um diário de bordo visual. Assistimos ao uruguaio cumprindo seus deveres políticos e sua rotina diplomática: discursando na Assembleia da ONU em Nova York, conversando com estudantes no Japão, trocando ideias com outros estadistas, como Barack Obama, a quem disse: “Os presidentes podem tudo, mas nos Estados Unidos é onde o presidente pode menos”; além de suas conversas cotidianas com amigos e familiares. E não se esqueça! Quem apoia o jornalismo de Outras Palavras garante 1 mês grátis para assistir aos filmes disponíveis na plataforma de streaming do Grupo Belas Artes: o Belas Artes À La Carte. Faça parte da rede Outros Quinhentos em nosso Apoia.se e acesse as recompensas! A cada cena, fica evidente sua simplicidade, ao ponto de preferir longas viagens de carro a voos em aviões privados, sempre parando à beira da estrada para descansar em sua cadeirinha de praia, saboreando um simples pão com milanesa. Também fica ainda mais claro o seu compromisso com a sustentabilidade, a justiça e a busca por construir pontes na política. O diretor, que se aproximou de Mujica durante uma campanha eleitoral, revela que levou quinze anos para concluir o longa, coletando arquivos pessoais e externos. Com poucos recursos, financiados do próprio bolso, optou por um trabalho mais artesanal. O filme também resgata memórias marcantes do ex-presidente, como sua ativa participação no processo de paz na Colômbia, ajudando a mediar as negociações entre o governo colombiano e as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia). Além disso, há também um forte apelo à questão da crise climática que vivemos. Para isso, são utilizadas entrevistas, imagens de arquivo, quadros e paisagens impactantes, acompanhadas pela voz de Mujica em off, além de efeitos especiais que dão um tom onírico à obra, na qual o político surge como um filósofo com uma missão: transmitir uma mensagem de alerta e urgência, mas, acima de tudo, de coragem e esperança. O que fica é a imagem de um homem de moral firme e convicta, mas de coração afetuoso, cuja vida pessoal e compromisso político necessariamente coexistem. Indo na contramão de um modelo de sociedade que incentiva o consumo desenfreado de recursos naturais e a competição predatória entre indivíduos. Do guerrilheiro ao presidente-filósofo Durante a ditadura no Uruguai (1973-1985), Pepe, então integrante do grupo guerrilheiro Tupamaro, foi capturado e permaneceu preso por 12 anos – todo o período da ditadura. Parte desse tempo foi passado em solitária, foi submetido a torturas, fome, privado de livros e do contato com sua família. Apesar das violências sofridas, após a prisão Mujica se demonstra ainda mais afetuoso e, de certa forma, pacífico. O homem que já roubou bancos e distribuiu o dinheiro entre os mais pobres continua disposto a compartilhar. Em 2010, foi eleito pelo voto popular e empossado presidente do Uruguai, governando até 2015, sempre ao lado de sua esposa, a também ex-guerrilheira e senadora Lucía Topolansky. Seu governo foi marcado por políticas ousadas. Foi o primeiro no mundo a regulamentar o cultivo, a venda e o consumo de maconha, com o objetivo de combater o narcotráfico. Também avançou em reformas progressistas, como a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e a descriminalização do aborto. “A alma de um velho é uma mochila cheia de memórias”, reflete Mujica em uma das passagens do filme. O ex-estadista, frequentemente chamado de “presidente filósofo”, também compartilha conosco sua sabedoria e suas reflexões sobre a vida. Hoje, aos 89 anos, com a saúde fragilizada por um câncer terminal, Mujica segue transmitindo sua mensagem de esperança e insistência em um futuro sustentável, nos convocando justamente a lutar contra o “cancelamento do futuro”, e alertando para a urgência de uma saída coletiva. Afinal, como ele mesmo ressalta no filme: “O tempo corre depressa, e não é possível comprá-lo”. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Assim funciona o TecnofeudalismoNovo livro de Yanis Varoufakis. relações capitalistas persistem e continuam a nos oprimir. Mas surgiram, na fase ultramonopolista do sistema, um outro tipo de poder e outra forma de captura da riqueza social. É preciso conhecê-los Por Cory Doctorow para Resilience e Pluralistic | Tradução: Maurício Ayer Os socialistas vêm anunciando com ardor o fim do capitalismo pelo menos desde 1848, quando Marx e Engels publicaram O Manifesto Comunista – mas o Manifesto também nos lembra que o capitalismo fica muito feliz em se reinventar durante as suas crises, voltando em novas formas, uma e outra vez.  Agora em Technofeudalism: What Killed Capitalism [Tecnofeudalismo: o que matou o capitalismo], Yanis Varoufakis – o antigo ministro das Finanças “marxista libertário” da Grécia – apresenta uma excelente argumentação de que o capitalismo morreu há uma década, transformando-se em uma nova forma de feudalismo: o tecnofeudalismo. Para compreender o ponto de partida de Varoufakis, é preciso ir além dos significados corriqueiros de “capitalismo” e “feudalismo”. O capitalismo não é apenas “um sistema no qual se compram e vendem coisas”. É um sistema em que o capital reina no poleiro: as pessoas mais ricas e poderosas são aquelas que coagem os trabalhadores a usarem o seu capital (fábricas, ferramentas, veículos, etc.) para gerar rendimentos sob a forma de lucro. Em contrapartida, uma sociedade feudal é organizada em torno de pessoas que têm coisas e cobram de outras pessoas para usá-las na produção de bens e serviços. Numa sociedade feudal, a forma de rendimento mais importante não é o lucro, é a renda [“rent”, em inglês, é a mesma palavra para renda e aluguel]. Citando Varoufakis: “a renda flui do acesso privilegiado a bens de fornecimento fixo” (terra, combustíveis fósseis, etc.). O lucro vem de “empreendedores que investem em coisas que de outra forma não existiriam”. Esta distinção é sutil, mas importante: “O lucro é vulnerável à concorrência de mercado, a renda não”. Se você tem uma cafeteria, todas as outras cafeterias abertas em seu quarteirão são uma ameaça competitiva que pode corroer suas margens de lucro. Mas se você é dono do prédio que o dono da cafeteria aluga, as outras cafeterias abertas no quarteirão aumentam o valor da propriedade e o valor do aluguel que você pode cobrar. A revolução capitalista – enaltecida e condenada no Manifesto – foi liderada por pessoas que valorizavam os lucros como retornos heroicos por fazer algo novo neste mundo, e que condenavam a renda como um dreno parasitário extraído dos verdadeiros produtores, cujo espírito empreendedor nos enriqueceria a todos. Os “mercados livres” exaltados por Adam Smith não eram isentos de regulação – eles eram livres de rendas. Mas as rendas, escreve Varoufakis, “sobreviviam apenas de forma parasitária sobre o – e à sombra do – lucro”. Ou seja, os rentistas (pessoas cuja riqueza provém de rendas) eram uma pequena parte da economia, ligeiramente suspeitos e à margem de qualquer poder de influenciar sobre como organizar a nossa sociedade. No entanto, tudo isso mudou em 2008, quando os bancos centrais mundiais enfrentaram a Grande Crise Financeira resgatando não apenas os bancos, mas sobretudo os banqueiros, direcionando bilhões de dólares justamente para aqueles cujo comportamento temerário levou o mundo à beira da ruína econômica. De repente, esses ricos e os seus bancos experimentaram enormes ganhos de riqueza sem lucros. Seus negócios perderam bilhões em lucros (o custo de oferecer os produtos e serviços da empresa excedeu largamente o dinheiro que as pessoas gastaram nesses produtos e serviços). Mas o negócio ainda tinha bilhões como excedente no final do ano, em relação ao que tinha no início: bilhões em dinheiro público, direcionados para eles pelos bancos centrais. Isso deu início à “recuperação de tudo”, em que todo tipo de ativo – imóveis, obras de arte, ações, títulos, e até mesmo JPEGs de macacos – disparou em valor. É exatamente o que se espera de uma economia em que a renda tem a prevalência sobre o lucro. Os rentistas feudais não precisam investir para continuar ganhando dinheiro – lembre-se, sua riqueza provém de possuir coisas nas quais outras pessoas precisam investir para ganhar dinheiro. As rendas não são vulneráveis à concorrência, de modo que os rentistas não têm a menor necessidade de investir em novas tecnologias para manter a entrada de dinheiro. O capitalista que arrenda o campo petrolífero precisa investir em novas plataformas de extração e na refinação para se manter competitivo em relação a outras empresas petrolíferas. Mas o rentista do campo petrolífero não tem que fazer nada: ou o inquilino capitalista investe em mais capital e tornará o campo mais valioso, ou perderá para outro capitalista que o substituirá. De um jeito ou de outro, o rentista ganha mais renda. Assim, quando os capitalistas ficam mais ricos, gastam parte desse dinheiro em novos capitais, mas quando os rentistas ficam mais ricos, gastam dinheiro em mais ativos que possam alugar aos capitalistas. A “recuperação de tudo” tornou todo tipo de capital mais valioso, e as empresas que estavam em transição para uma base feudal viraram-se e entregaram esse dinheiro aos seus investidores em recompras de ações e dividendos, em vez de gastarem o dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, ou na renovação das fábricas, ou em novas tecnologias. As empresas de tecnologia, porém, foram a exceção. Eles investiram no “capital da nuvem” – os servidores, linhas e serviços pelos quais todos os outros passam a ter que pagar aluguel para praticar o capitalismo. Pense na Amazon: Varoufakis compara fazer compras na Amazon a visitar um movimentado centro de cidade repleto de lojas geridas por capitalistas independentes. No entanto, todos esses capitalistas são subservientes a um senhor feudal: Jeff Bezos, que tira 51 centavos de cada dólar que trazem e, além disso, decide quais os produtos que podem vender e como esses produtos serão exibidos. O mundo pós-capitalista e tecnofeudal não é um mundo sem capitalismo, portanto. É um mundo onde os capitalistas são subservientes aos “feudalistas” (ou “cloudalistas”, segundo o termo de Varoufakis), assim como o resto de nós, os peões da nuvem, desde os utilizadores e artistas das redes sociais que enchem os silos dos tecnofeudalistas com “conteúdo” até aos utilizadores regulares cuja dieta de mídia é ditada pelos sistemas de recomendação dos cloudalistas. Uma característica definidora do cloudalismo é a capacidade do senhor rentista de destruir o negócio de qualquer vassalo capitalista com o clique de um mouse. Se o Google expulsar sua empresa do índice de pesquisa, ou se o Facebook bloquear sua publicação, ou se o Twitter proibir menções ao seu produto, ou se a Apple retirar seu aplicativo da loja, você estará frito. Os capitalistas “ainda têm o poder de comandar o trabalho da maioria que depende dos salários”, mas no fim das contas são meros vassalos dos cloudalistas. Mesmo o capitalista mais vigoroso não consegue escapar ao pagamento de rendas, em grande parte graças à “propriedade intelectual” (PI), que afirmo ser mais bem compreendida como “qualquer lei que permita a uma empresa ir além dos seus muros para ditar a conduta dos concorrentes, críticos e clientes”. Varoufakis aponta maneiras pelas quais os cloudalistas podem consolidar os seus ganhos: por exemplo, a energia “verde” não depende de arrendamento de terras (como os combustíveis fósseis), mas depende sim de redes e protocolos de dados que podem ter restrições de PI, ambos os quais podem ser transformados em pontos de estrangulamento para a extração de renda feudal. Para piorar as coisas, Varoufakis argumenta que os cloudalistas não terão a capacidade de acumular os graus de cooperação e paciência necessários para realmente resolver a crise climática – eles não só extrairão renda de todas as fontes renováveis, mas também as armazenarão de maneiras que tornará inviável que esses recursos produzam as coisas que precisamos que produzam. A energia é apenas uma das implicações tecnofeudais que Varoufakis explora neste livro: há também extensas e fascinantes partes sobre geopolítica, política monetária e a Nova Guerra Fria. O tecnofeudalismo – e a luta para produzir um feudo dominante – é uma lente muito útil para entender a guerra tecnológica entre EUA e China. Embora neste aspecto Varoufakis apresente um argumento técnico (e até esotérico), ele se esforça bastante para torná-lo acessível. O livro está estruturado como uma longa carta aberta ao seu pai, um engenheiro químico de esquerda que foi prisioneiro político durante a tomada fascista da Grécia. O quadro conceitual funciona muito bem, especialmente se você leu Conversando com minha filha sobre economia [Talking To My Daughter About the Economy], a cartilha de Varoufakis sobre economia radical de 2018, na forma de uma carta à sua filha. No final do livro, Varoufakis apela a “uma rebelião nas nuvens para derrubar o tecnofeudalismo”. Esta seção é muito curta – e com poucos detalhes. Isso não é uma crítica ao livro: há muitos livros muito bons que consistem principal ou inteiramente na análise dos problemas de um sistema, sem a necessidade de apresentar um programa detalhado de como resolver esses problemas. Mas para o que vale a pena, acredito que há uma forma de planejar e executar uma “rebelião na nuvem” – uma forma de utilizar leis, tecnologia, engenharia reversa e leis de direitos humanos para destruir as plataformas e tomar os meios de computação. Eu partilho esse programa no livro The Internet Con: How to Seize the Means of Computation [A fraude da internet: Como tomar os meios de computação], que publiquei pela Verso Books há algumas semanas. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

Comentários

Postar um comentário