DIREITOS HUMANOS

A A | O que é justiça climática? Entenda em 6 pontosExpressão está ligada ao combate de desigualdades sociais em meio às mudanças climáticasOs efeitos das mudanças climáticas não atingem todas as pessoas da mesma forma. Temperaturas mais altas, tempestades severas e secas prolongadas afetam com maior frequência áreas em desenvolvimento e com menos recursos. A justiça climática é um conceito que reconhece a necessidade de discutir e reverter essa situação. O termo foi utilizado pela primeira vez no ano de 1999, em um documento intitulado “Greenhouse Gangsters vs. Climate Justice”. No relatório, pesquisadores questionavam a indústria do petróleo sobre as emissões excessivas de gases na atmosfera. Além do alerta a respeito dos danos ambientais, uma nova preocupação surgia: grupos socialmente vulneráveis eram mais impactados por eventos climáticos extremos, e algo deveria ser feito. Pouco antes da pesquisa ser lançada, o furacão Floyd havia devastado regiões costeiras do Bahamas e da costa leste dos Estados Unidos causando grandes danos, especialmente em áreas rurais e de baixa renda. Pensando nessas e em outras comunidades constantemente impactadas pelas mudanças climáticas, as soluções propostas envolviam reduzir as emissões de gases que estimulavam as mudanças no clima, e oferecer apoio financeiro às comunidades atingidas. Leia também >> A cada R$1,00 investido em energia renovável, governo gasta R$4,50 em fontes fósseis O conceito de justiça climática é um desdobramento da justiça ambiental, que já era debatida anos antes, na década de 80. Segundo Maria Clara Salvador, pesquisadora e educadora do Centro Brasileiro de Justiça Climática (CBJC), enquanto a justiça ambiental foca nas pessoas afetadas diretamente pelo clima, “a justiça climática intensifica e especifica os impactos desproporcionais das mudanças climáticas sobre determinados grupos sociais”. A discussão passa a dar mais ênfase ao que ela chama de “aspecto interseccional” e pontos como gênero, raça e classe social ganham maior destaque. Leia também >> O que é interseccionalidade? Quem é mais afetado?Comunidades quilombolas, indígenas e moradores de áreas periféricas são os principais impactados pelas mudanças climáticas. E dentro desses territórios, grupos minorizados – como mulheres, crianças e idosos – tendem a ser ainda mais afetados, devido às desigualdades e discriminações já enfrentadas diariamente, que são agravadas no contexto de crise climática. Leia também >> Crise do clima: como as chuvas extremas no Acre afetam a população negra e pobre Moradores de favelas, segundo o relatório de 2022 do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), morrem 15 vezes mais em decorrência de eventos climáticos extremos como secas e inundações, em comparação a pessoas de regiões mais protegidas. Bruno Milanez, professor de geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e doutor em política ambiental, co-autor do artigo “JUSTIÇA CLIMÁTICA E EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS: O CASO DAS ENCHENTES NO BRASIL” explica que locais mais pobres contribuem menos para o agravamento da crise climática por conta do estilo de vida mais simples dos habitantes; pouco utilizam meios de transportes poluentes e o consumo de carne é menor. Em contrapartida, eles estão mais suscetíveis aos impactos das enchentes e deslizamentos, uma vez que estão localizados geograficamente em lugares pouco favoráveis e com menor acesso a recursos básicos, como o saneamento. Sem recursos para melhorar a infraestrutura, muitos dos moradores são forçados a migrar para outros territórios. Leia também >> As periferias não são chamadas a discutir a crise climática, diz Amanda Costa

Por que discutir justiça climática?Desde a criação do termo, a discussão sobre justiça climática ganhou cada vez mais visibilidade. O tema frequentemente é abordado em pesquisas e levado a ambientes de maior alcance, como a COP16 (2010). Em 2015 ele ganhou ainda mais força, com a criação do Acordo de Paris – tratado assinado por 190 países que visa limitar o aquecimento global a 1,5ºC em relação ao período pré-industrial. Reuniões como a Conferência das Partes (COP) e acordos como o de Paris auxiliam a atingir os objetivos centrais da justiça climática:

Discutir justiça climática, para Maria, também é “pensar na possibilidade de construir políticas públicas que olhem diretamente para esses grupos [mais vulneráveis]”. Com a recorrência de eventos climáticos extremos – como as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em abril de 2024 e as ondas de calor ao redor do país no início de 2025 -, ela ressalta que ter a perspectiva de justiça climática em meio a essas situações é importante: “a emergência climática é algo que está na nossa porta. É o debate do século”.

Como lutar por justiça climática?Não existe uma “fórmula secreta”, mas a coletividade é a chave para avançar nas questões de justiça climática. Para Bruno, da UFJF, pensar em um debate envolvendo outras pessoas é muito mais eficaz que focar em soluções individuais. A participação em ações coletivas é mais simples do que parece, e pode acontecer em todos os espaços: em uma ONG, em um coletivo ou, até mesmo, em reuniões de condomínio. O mais importante é se questionar: “como eu posso me mobilizar, com outras pessoas, para pressionar agentes políticos a tomarem decisões que minimizem essas desigualdades?”. Maria também acredita que o debate é importante e afirma que incluir educação climática no plano pedagógico das escolas é uma boa alternativa. Assim, é possível inserir as discussões de maneira natural no cotidiano das crianças e adolescentes e mantê-los engajados desde cedo. Ela salienta, também, que é fundamental saber ouvir o que pessoas que estão “dialogando diretamente com a crise climática” têm a dizer. E exemplifica essa importância citando as mulheres negras, que geralmente exercem o papel de promotoras de soluções, mas são pouco valorizadas. “São elas que conseguem um colchão para uma casa quando alaga, que conseguem alimentação. Ainda assim, ao discutir desigualdade social, o Brasil não as insere no debate”. Justiça climática para atingir a transição energética justaBruno diz que “a transição energética é como se fosse um quebra cabeça. E a justiça climática é uma das peças que compõem esse quebra cabeça”. Sem a justiça climática, não é possível garantir que a transição para fontes de energia renováveis seja feita de maneira equitativa. Maria destaca a importância de escutar e integrar as comunidades tradicionais no processo. “Elas já possuem soluções para energia, para agroecologia. E precisam ser incorporadas nessa ideia de progresso.” Entenda o que é Transição Justa: | A A |

| FUNDO BRASIL |

Portal Membro desde 13/10/2015 Segmento: Sociedade Premiações: |

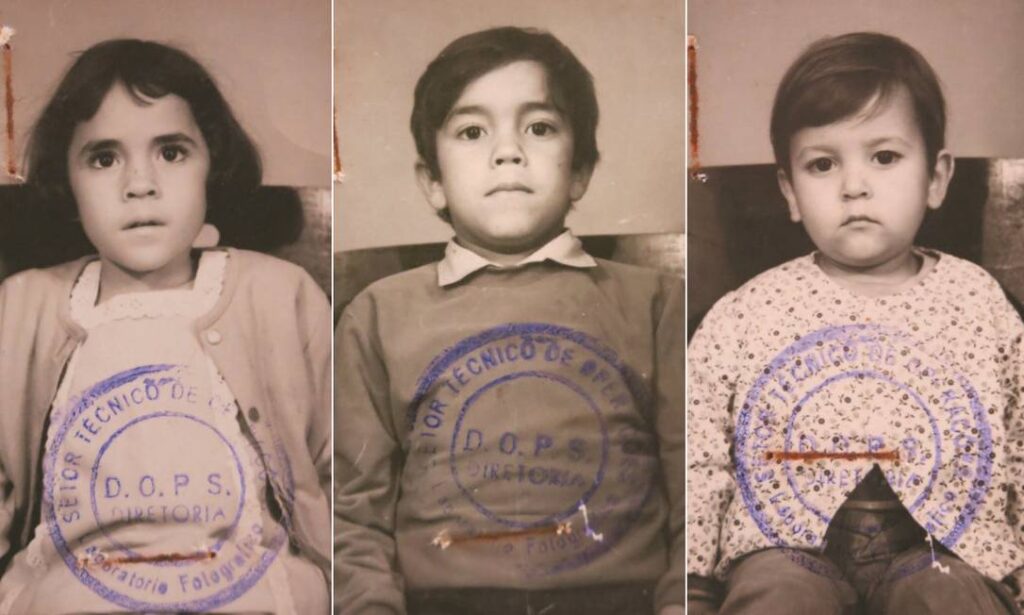

A A | Memória: As crianças banidas pela ditaduraLivro traz relatos tocantes de quem teve a infância roubada pelo regime militar. Separadas da família, no exílio ou em fuga por diversos países, crianças viveram isolamento, privações e perda de identidade. Hoje, revelam as feridas abertas  As crianças banidas pela ditaduraUtilizar bebês, crianças e adolescentes como alvos para aniquilar os opositores é uma estratégia que está presente na longa história da ditadura civil-militar brasileira. Infelizmente, esta foi uma das táticas de guerra da doutrina antirrevolucionária aplicadas pelas forças militares no período 1964-1985. O objetivo era aniquilar o inimigo, os opositores ao regime ditatorial. Utilizava-se a força militar, em todos seus sentidos e facetas, para manter o poder. Não importando se o alvo era um adulto, homens, mulheres, idosos ou bebês, crianças e adolescentes. Utilizar bebês, crianças e adolescentes como alvos era uma atitude suja e horrenda. Primeiro, pela covardia do método. Era ultrapassar os limites dos valores humanos. O alvo eram os filhos daqueles considerados inimigos do governo. Para que serve o sequestro, a tortura, a prisão e o exílio dessas crianças? Várias delas vão responder a essa pergunta nos depoimentos contidos neste livro. É repulsivo quando se estabelece uma tática militar que atinge seres humanos nessa faixa etária. Este conceito de guerra também aliena a população, escala o ódio, a violência, cria narrativas erradas e equivocadas. Faz florescer muito ressentimento e joga para baixo da linha do chão a razão, a ética, a civilização e o próprio ser humano. Expõe ações demoníacas. Durante os 21 anos do período de repressão, especialmente na fase pós-AI-5, imposto em 13 de dezembro de 1968, o governo militar, com apoio de boa parte da sociedade civil, religiosa e empresarial, teve como orientação basilar a chamada Doutrina de Segurança Nacional (DSN). A prática dessa guerra suja tinha como missão combater o chamado “inimigo interno” para manter a soberania nacional. Era a guerra contra o fantasma do comunismo. Estratégia da extrema direita vigente até os dias atuais, onde são formatadas histórias que estão num patamar pouco civilizado. A técnica usada pelos generais que estavam no poder combatia toda e qualquer forma de oposição, fosse ela originada entre os trabalhadores nas fábricas, nos camponeses, nos ribeirinhos, nos movimentos religiosos progressistas, nos estudantes, nas mulheres, na cultura, na comunicação e educação, no movimento feminista e até nas crianças. Não que crianças fossem protagonistas de uma movimentação que pudesse abalar os alicerces dos governantes de farda, desestabilizar o país. Era uma estratégia de prevenção segregacionista que visava acabar com o comunismo. Os bebês, as crianças representavam o futuro de gerações de opositores aos militares, ao governo linha-dura. E dentro da lógica da guerra antirrevolucionária deveriam ser exterminadas para que não pudessem levar adiante, propagar a ideologia comunista. AI-5No ano de 1969, os generais ditadores que tinham o poder da vida e da morte consideravam que o Brasil passava por momentos delicados e precisava de uma mudança radical no modo de governar. Elaboraram o AI-5. O texto de abertura do ato – que reproduz o preâmbulo do AI-1, de 9 de abril de 1964 – comprova isso. Diz o ato: “Considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve, conforme decorre dos Atos com os quais se institucionalizou fundamentos e propósitos que visavam a dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo, na luta contra a corrupção, buscando, deste modo, ‘os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar, de modo direto e imediato, os graves e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e prestígio internacional de nossa pátria’”. Assim, o AI-5 – um dos 17 atos institucionais aplicados pela ditadura – endureceu o modo de governar, permaneceu vigente por uma década inteira, fechou o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas nos estados, cassou mais de 170 mandatos de deputados, senadores e vereadores, instituiu a censura, proibiu reuniões políticas não autorizadas. E institucionalizou a tortura, perseguições e violações de direitos humanos, permitiu a prisão ilegal, desaparecimentos de opositores e o assassinato em nome de um Brasil ideal. Também deu legalidade para o sequestro de bebês e crianças. O endurecimento do sistema ditatorial provocou reação da sociedade civil organizada. Mas os generais agiram impiedosamente, de forma a ignorar a ética, o respeito ao ser humano, aos direitos do cidadão e à civilidade. “Às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência”, disse o coronel Jarbas Passarinho, então ministro do Trabalho do general ditador Artur da Costa e Silva, na assinatura do AI-5. Outro ex-ministro que assinou o ato, Delfim Netto, também foi contundente ao apoiar o endurecimento do regime. Disse que estava “plenamente de acordo com a proposição que está sendo analisada no Conselho. E, se Vossa Excelência me permitisse, direi mesmo que creio que ela não é suficiente”. Crianças também se tornaram preocupação dos militares, assim como os pobres, moradores das periferias. Não para promover um futuro promissor, com educação e saúde. Havia um desassossego especial para com aqueles que eram descendentes de opositores ao regime. Tal inquietação colocava numa mesma situação os filhos e filhas de militantes progressistas contrários à ditadura, que lutaram por democracia e liberdade. Tornava alvo da repressão os pequenos brasileiros pobres que viviam em situação de vulnerabilidade nas periferias das grandes cidades. À época, vigiam a chamada Doutrina da Situação Irregular (DSI) e o Direito Penal do Menor. A DSI determinava que a educação e a recuperação das crianças envolvidas em delitos seriam realizadas com o encaminhamento delas para reformatórios e abrigos. Estava pavimentado o caminho jurídico para atacar as crianças e adolescentes, fossem elas os trombadinhas, praticantes de pequenos delitos, ou os pobres moradores em favelas e ruas, além dos chamados minissubversivos. A legislação permitia colocar esses pequenos brasileiros e brasileiras diretamente sob a custódia do Estado, cuja política de atendimento variava entre o total assistencialismo até a completa segregação da sociedade. Ficavam submetidos a todo e qualquer tipo de violação dos direitos humanos. “No Brasil, fomos fichados como subversivos”, afirma Nadejda Marques, uma das crianças exiladas e uma das histórias descritas nesta obra. Perigo para o futuroNos anos da ditadura civil-militar no Brasil, o Estado, suas instituições e seus agentes violaram, de forma massiva e sistemática, direitos humanos e fundamentais de cidadãos, especialmente daqueles considerados subversivos ou adversários políticos do regime oficial. “Contudo, não só adultos foram vítimas dos crimes ditatoriais cometidos pelo Estado. Crianças sofreram igualmente violências múltiplas. Os depoimentos coletados pela Comissão Nacional da Verdade e outros organismos de pesquisa relatam histórias de terror, sofrimento e trauma de suas infâncias. São relatos de crianças que sofreram o terror e o sofrimento gerado por invasão dos domicílios, trauma pelo exílio, banimentos, necessidade de viver em clandestinidade ou sob constante vigilância, comparecimento forçados ao Departamento de Ordem Política e Social (Dops), afastamento forçado ou morte dos pais, familiares ou amigos”, destaca o advogado Pedro Affonso D. Hartung, doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo (USP) e autor do livro Levando os direitos das crianças a sério[1]. Foi exatamente sob o manto da Doutrina da Situação Irregular e do Direito Penal do Menor, hoje revogados, que a ditadura militar avançou sobre bebês, crianças e adolescentes filhos de militantes políticos que eram opositores ao regime. Representavam para os militares o perigo futuro no Brasil. “Constata-se que no período da ditadura civil-militar, o Estado, além de propagar institucionalmente uma cultura repressiva e opressora por meio das políticas da Funabem e suas respectivas unidades da Febem, violou de forma grave, massiva e sistemática os direitos fundamentais de crianças, em especial filhas de cidadãos considerados inimigos da ideologia do governo vigente”, observa Hartung. A Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem) foi fundada em 1º de dezembro de 1964, exatos nove meses após o golpe de Estado. Era um órgão normativo com objetivo de criar e colocar em prática uma política nacional de bem-estar do menor. Foi a Funabem que elaborou as diretrizes políticas e técnicas com a finalidade de internação e reclusão de crianças e adolescentes. Esses equipamentos podiam ter caráter educacional ou terapêutico. Nos estados da federação foram criadas as Febem – Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor –, órgãos executivos responsáveis pela prática das orientações elaboradas pela Funabem. Hartung chama a atenção para o claro objetivo dessas instituições à época, que desenvolviam políticas públicas e leis manipuladas pelos interesses do governo ditatorial: “A Funabem nasce para responder à necessidade que era lidar com crianças e adolescentes em conflito com a lei e a falta de parentalidade”. O conflito para com a lei citado por Hartung é entendido como uma situação que vai além das crianças em situação irregular ou carentes. Atinge em cheio os filhos e filhas de opositores da ditadura, potenciais propagadores do comunismo, socialismo e democracia defendida pelos pais. “Crianças carentes e abandonadas eram consideradas um perigo moral para a sociedade. E isso tem muita relação com os opositores à ditadura. Filhos e filhas dos opositores tiveram seu caminho violentado pela ditadura. Os militares utilizaram a legislação à época como base jurídica para atuar sobre essas crianças e adolescentes, tudo a serviço de um modelo maior de sociedade”, explica Hartung ao se referir às crianças e adolescentes que foram para o exílio para escapar de uma punição dentro de seu país natal. Ou até mesmo da morte. Trocando em miúdos, a mão pesada dos militares estava sobre bebês, crianças e adolescentes com parentesco em primeiro grau com militantes políticos de oposição. Criava-se assim uma nova modalidade de violência do Estado. O objetivo era eliminar a propagação de ideologia não condizente com os preceitos defendidos pelos militares e em defesa da chamada família de bem. A estratégia era levar essas crianças para as Febem, onde passariam por períodos de internação forçada, segregação, reeducação. Ainda poderiam ser colocadas para adoção, embora tivessem família com capacidade financeira/educacional e estrutura para sustentá-las. Uma saída encontrada pelos familiares dos militantes de esquerda foi levar suas crianças para o exterior. Algumas foram trocadas junto com militantes políticos por diplomatas que haviam sido capturados pela resistência armada. Outras já nasceram no exílio. Mas muitas cresceram longe dos pais – presos, mortos ou desaparecidos – em uma dezena de países pelo planeta. Muitas dessas histórias permaneceram invisibilizadas por décadas e agora estão contadas em primeira pessoa neste livro. Algumas dessas crianças aparecem em fotografias dos grupos de militantes trocados pelo embaixador Ehrenfried Von Hollebem, em dezembro de 1970, e pelo embaixador suíço Enrico Bucher, em janeiro de 1971. Um dos casos envolve a família de Zuleide do Nascimento e seus irmãos Samuel, Ernesto e Luís Carlos, que foram levados inicialmente para a Argélia junto a 40 presos políticos. Já Tatiana Piola e duas irmãs foram exiladas junto com 70 outros ativistas de oposição ao regime. “A exigência do governo militar é que deveríamos sair do país, sermos banidos pois éramos ‘persona non grata’. A imagem que guardo desse fato é de estarmos dentro de um avião sendo escoltados por militares armados. Lembro deles perfilados, dentro do avião que nos levou de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde encontraríamos os outros companheiros, completando a lista dos quarenta. Isso ocorreu no mês de junho de 1970 e fomos enviados para Argélia, onde permanecemos por aproximadamente trinta dias; e de lá, me recordo do medo que eu tinha ao ver as mulheres com burca”, lembra Zuleide do Nascimento. A música cantada no dia da partida do país natal ficou gravada na cabeça da gaúcha Tatiana Piola: “Com idade de 8 anos, eu era banida do Brasil juntamente com meus familiares, todos pertencentes àquela lista de 70 pessoas que partiriam do país sem destino conhecido. Tenho lembrança do voo de avião militar de Porto Alegre ao aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro onde nos juntaríamos aos demais. Lembro também do dia em que partimos e todos cantavam ‘está chegando a hora’ a famosa marchinha de carnaval”. A memória distante dos pequenos exilados tem a capacidade de mexer com a sensibilidade de quem escuta ou lê suas narrativas. Danilo Curtis Alvarenga cita um terremoto presenciado em Santiago, no Chile. “De repente começou um barulho como se uma frota de tratores estivesse passando na rua, Patrícia já ia reclamar de mais um esbarrão na mesa, mas reparou que estávamos todos distante dela, o chão começou a trepidar, foi quando o Billy e a Patrícia gritaram: É terremoto!” – pois já estavam informados da possibilidade desses eventos no Chile. É de Danilo também outra recordação impactante, que demonstra que o cruel tratamento dado aos adultos era o mesmo para as crianças. “Não me lembro como, mas soube de uma fala do ministro de segurança do Brasil: Filho de peixe, peixinho é, declarou, querendo dizer que os filhos dos exilados e banidos políticos também eram considerados exilados e banidos. Sendo assim, para mim ficou que eu, aos oito anos de idade, estava banido e sendo considerado um terrorista para o povo brasileiro, que não podia pisar em terras brasileiras”. O slogan marqueteiroOs militares criaram uma campanha publicitária para ridicularizar a saída de intelectuais, políticos e militantes progressistas do Brasil na década de 1970, rumo ao exílio. Elaboraram o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o, que atacava diretamente quem precisou sair do país, sem planejamento, sem futuro, para salvar suas próprias vidas e a de seus filhos. Adesivos com a frase foram distribuídos aos milhões, propagandas eram veiculadas nos intervalos de programas televisivos, nas rádios, nos jornais e revistas. Essas crianças exiladas eram vistas como elementos perigosos para o governo militar. Ganharam a pecha de persona non grata da ditadura. Assim, foram banidas do Brasil. Passaram a ser tratadas como apátridas, filhas de subversivos ou miniterroristas. Hoje, os exilados tentam curar traumas e cicatrizar feridas e se esforçam para mostrar aos brasileiros as dificuldades e as agruras que uma ditadura impõe a todos, às futuras gerações. “Pensar sobre esse emaranhado de desmemórias tem me feito considerar que essa velha infância teceu, a finas tramas, uma espécie de para sempre. Assim como os felizes para sempre que ancoram finais de diversos contos infantis, minha infância foi, também, esquecida para sempre. E, acredito que esse esquecimento foi necessário e, até mesmo vital por um determinado período, pois o não lembrar possibilitou o seguir em frente. Porém, assim como a semente que germina em solo infértil e encontra formas de romper muros, revisitar o esquecimento e buscar as condições propícias para desaguar o silêncio é fundamental pelo mesmo motivo. Ou seja, para seguir – de fato – em frente. Porque é preciso lembrar para poder esquecer”, explica Marcia Curi Vaz Galvão, que inicialmente foi viver na Argentina e Espanha. Muitas famílias foram dizimadas ou desestruturadas pelos órgãos de repressão. Crianças perderam seus pais, que terminaram presos, torturados, mortos ou desaparecidos. Sozinhos passaram pelo Juizado de Menores antes de deixar o Brasil. O maior temor era que também tivessem um desaparecimento forçado, que fossem adotadas ou mesmo assassinadas. Filho do agricultor e líder camponês Francisco Julião, Anacleto Julião de Paula Crêspo demonstra todo o temor vivido ainda em terras brasileiras, quando a sociedade e a repressão militar ameaçavam sua família de morte. “Em uma ocasião ameaçaram-nos, escrevendo em carvão, nos muros de nossa casa, que matariam toda a família enforcada nas árvores de nosso próprio quintal. Eram ameaças muito concretas. Incontáveis cartas nos chegavam sem trazer remetente ou assinatura. Uma dessas cartas anônimas, no entanto, se referia a mim, então com não mais que 10 anos de idade”. Anacleto conta ainda que sozinhos em Cuba ele e os irmãos tentaram manter laços com o Brasil e seus familiares. Mas nada adiantou. “Fomos à embaixada suíça, que se encarregava dos interesses da ditadura brasileira em Cuba, na intenção de requerer nosso passaporte. Informaram-nos que, no Brasil, éramos persona non grata, que lá, não nos queriam. Dali em diante, o único vínculo que ainda pudemos conservar com o Brasil, além da afeição às memórias, eram as desgastadas certidões de nascimento que havíamos levado conosco, corroídas nas bordas e deterioradas nas dobras”. Isabel Maria Gomes da Silva, filha do líder operário e sindicalista Virgílio Gomes da Silva – um dos expoentes da Ação Libertadora Nacional (ALN) e de Ilda Martins da Silva, descreve que ela e seus irmãos foram levados a unidades da Febem antes de partirem para o exílio. “Minhas primeiras lembranças remontam aos três ou quatro anos de idade, já em Cuba. Também não guardo memórias do ano em que vivemos no Chile, nem da jornada para chegar, atravessando fronteiras, Paraguai, Argentina, Chile até o destino final: Cuba. Três anos antes havia sido arrancada do colo da minha mãe com apenas três meses, levada para um ‘Juizado de menores’ onde meus irmãos Vlademir e Virgílio, de 8 e 7 anos, respectivamente, cuidaram de mim, mas disto tomei conhecimento muito tempo depois”, relata Isabel. O pai, Virgílio, foi preso e morreu no dia 29 de setembro de 1969, depois de uma longa sessão de tortura. A história de uma dessas passagens pela Febem paulista vem de Gregorio Gomes da Silva, um dos irmãos de Isabel. Ele conta que em 1969, junto com Isabel, que na época tinha 4 meses de idade; e Vladimir e Virgílio, com 8 e 7 anos respectivamente, registram inúmeras passagens em circunstâncias delicadas no chamado Juizado de Menores. “Eles relatam que foram levados, não lembro quantas vezes, a passar o dia em umas casas grandes, bacanas, onde eram bem tratados (talvez tenha sido uma única vez). Com certeza não tinham a noção sobre a possibilidade de serem entregues em adoção, mas tinham medo de serem separados. Contam que dormiam amarrados nos pés do berço onde dormia minha irmã caçula (Isa) [para evitar que a bebê fosse levada]”. Sofrer maus tratos no Juizado de Menores em São Paulo também é lembrança de Luis Carlos Max do Nascimento, sobrinho do operário Manuel Dias do Nascimento, o Neto, de Osasco, militante da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). Ele ficou exilado em Cuba, depois. Luis Carlos conta sobre a detenção junto com dois irmãos na Febem. “Samuel, por ser maiorzinho, foi levado para um centro de menores infratores. Lá ele sofreu maus tratos”. Luis Carlos e a irmã Zuleide foram levados para uma unidade com crianças menores de 7 anos de idade. “Lá tinha até crianças de berço. Sofremos pressões psicológicas, tiraram nossos pertences, nos vestiram com a roupa do sistema, cortaram o cabelo de Zuleide de forma brutal e até roubaram seu brinquinho de ouro, presente de nossa avó. Eles sabiam que éramos parentes de presos políticos. Lembro que foi muito dolorosa e sentida a separação de minha avó, éramos muito próximos”, desabafa. Eles também foram trocados pelo embaixador alemão Ehrenfried Von Holleben, em junho de 1970. No México, o Brasil disputava a Copa do Mundo de futebol e levou a taça. Era o tricampeonato mundial utilizado pelo general Emílio Garrastazu Médici para vangloriar seu governo ditatorial e encobrir o terror praticado pelos agentes do estado no país. O medo de sofrer qualquer tipo de sevícia era enorme por quem passou por uma dessas unidades de internação compulsória. Mas assim como no exílio, nessas entidades os filhos dos presos políticos pela ditadura receberam ajuda de quem estava mais próximo. “Fomos colocados em camas com outras crianças. Os lençóis estavam molhados e cheiravam à urina. Uma senhora me ameaçava dizendo que por ser filha de terroristas era odiada por todos. Senti muito medo e me escondia embaixo das camas para não ser vista. Tinha uma garota mais velha que me adotou e protegeu. Foi um momento muito tenso. Estava longe dos meus irmãos e vulnerável a ataques”, revela Ângela Telma Lucena Imperatrice, filha de Antônio Raymundo de Lucena, militante da VPR, morto a tiros pela repressão em Atibaia, interior de São Paulo, em 20 de fevereiro de 1970. Ela foi levada para morar em Cuba por muitos anos com o irmão, Adilson. “Foi um horror para mim [ser levado para essas instituições]”, explica Adilson Oliveira Lucena, irmão de Ângela Telma. “Caminhando um pouco mais em minhas lembranças, minha mente me leva agora para o ‘Juizado de Menores’. Desse lugar eu guardo o dia em que cortaram o meu cabelo: eu tinha cabelos bem compridos. Certo dia, uma das encarregadas de cuidar de nós sentou-me numa cadeira, fez uma trança no meu cabelo, ao lado havia outra mulher, falando para cortar o meu cabelo e entregar a ela, porque queria fazer uma peruca e esse fato me fez ficar muito doente, de tristeza. Ficamos sob a guarda do Juizado de Menores por volta de um mês ou pouco mais que isso e saímos de lá após muita luta de minha avó, para que fôssemos liberados, evitando assim sermos adotados por outras famílias, sendo que minha avó havia sido incluída na lista dos quarenta prisioneiros políticos trocados pelo embaixador alemão”, conta hoje Zuleide do Nascimento. Jeitinho e fugaO cerco às crianças vinha até mesmo sobre os recém-nascidos. Os militares chegaram a ficar de plantão na porta de um hospital em São Paulo, depois que uma militante deu à luz Camila T. S. Bianchi. A mulher seria levada a um hospício e a menina para adoção em uma unidade de internação de bebês e crianças ligada à Funabem ou a alguma instituição religiosa ou civil que mantinha apoio à repressão nos anos de chumbo. Mas a família conseguiu um “jeitinho” de escapar. Foram para a Argentina. “Dia e noite, dois militares permaneciam no hospital aguardando a breve recuperação da cesárea [da minha mãe] para nos levarem. No entanto, foi oferecida uma boa quantia em dinheiro para um dos militares que facilitou a nossa saída do hospital e [a emissão] da minha certidão de nascimento. Fui registrada sem o nome do meu pai. Permanecemos escondidas, uns dois ou três meses, até a recuperação da cirurgia e partimos para a Argentina”, diz. No exílio, Camila, a mãe, o pai e a irmã viveram por sete anos na clandestinidade. “Minha mãe foi detida no hospital e a avisaram que a internariam em um hospício-prisão e eu seria levada para outro lugar. Depois, já na Argentina, com quatro anos, sofri uma tentativa de sequestro por parte de militares argentinos. Outra vez, aos 5 ou 6 anos na Argentina, precisei me esconder em um armário da escola para não ser levada pelos militares que procuravam por nós”, relembra as agruras sofridas na ditadura aqui e no país vizinho. Insetos e cachorrosCamila revela que a clandestinidade e o medo sempre estiveram presentes em sua vida de criança, o que fazia a família se isolar cada vez mais. Sem amigos, os insetos foram seus únicos e poucos companheiros. “As ventanias e os insetos foram amigos sempre presentes em minha vida. Eu imaginava que os insetos me viam pequenina como eles, desse jeito eu conversava, cantava, brincava e me divertia com essas criaturas. Gostava de vê-los bem de pertinho, descobrir seus detalhes, seus corpos, antenas, asas, perninhas, prestava atenção em como andavam, voavam, corriam, saltavam, como se escondiam e entravam na terra. As menos amigáveis eram as aranhas e as taturanas que queimavam minha pele com seus pelos coloridos, mas eram muito atraentes e interessantes. Foram os amiguinhos da minha infância, os mais admiráveis e encantadores. Até hoje sou vidrada neles e muito grata”, confessa. Daniel Carvalho de Souza é hoje presidente do Conselho da Ação da Cidadania e produtor de cinema documental. Saiu exilado do Brasil para o Chile em 1971, aos seis anos. Também passou por quatro outros países – Suécia, Inglaterra, Canadá e México – antes de retornar ao país em 1979, com a Anistia. Lembra numa mistura de saudade e alegria que nesse tempo a família teve 32 cachorros em suas várias casas nesses cinco países. Sua estatística pessoal também expõe o sofrimento e as dificuldades enfrentados no exílio. “Eu estava com 14 anos, dos quais sete de clandestinidade e sete de exílio. Ao todo foram quatro idiomas, cinco países e oito escolas, e me dei ao trabalho de contar quantos cachorros: 32, incluindo a Mel, que não é vira-lata. Foi uma infância clandestina, exilada e incomum, mas faria tudo de novo”. As famílias nem sempre contavam para as crianças sobre o perigo que estavam correndo no Brasil antes de irem para o exílio. “Na minha família, por exemplo, não chegava para mim esse temor, de modo explícito. Eu via minha mãe falando baixinho com minha irmã de mais idade, espiando pela janela. E não lembro se eu compreendia essas ações como algo perigoso que estava acontecendo”, diz Helena Dória Lucas de Oliveira. Lugar nenhumMais de uma década antes dos Titãs Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer, Sérgio Britto, Charles Gavin e Tony Bellotto criarem a música “Lugar nenhum”, Rogério Tosca já vivenciava o que os versos Não sou brasileiro / Não sou estrangeiro / Não sou de nenhum lugar queriam dizer. Ele foi para o exílio no Chile e depois do golpe militar rumou para o Panamá e depois para Cuba. Sempre foi alvo de confusão sobre sua nacionalidade, seu sotaque, sua aparência. “O exílio tem umas coisas loucas. No Chile eu era El brasileño, no Panamá e em Cuba eu era El chileno e, aqui no Brasil, eu sou o cubano. Às vezes essas coisas são engraçadas, outras não tanto. Em relação ao meu sotaque, no Chile eu passava por chileno, em Cuba, nos primeiros anos também acontecia essa confusão”, analisa. Além de sotaques e aparências, o exílio também promove confusões de cheiros, cores e sabores na memória de quem enfrentou anos forçados fora do Brasil. O famoso arroz com feijão foge do prato nas refeições caseiras, o sorvete não é de chocolate. Nem mesmo os estudos de matemática e os cálculos são realizados como qualquer brasileiro faz. É o que mostra Silvia Sette Whitaker Ferreira: “Para mim, a comida com gostinho de casa é a francesa, mas o sorvete com sabor de infância é o chileníssimo chirimoya alegre, chirimoya com laranja; é em francês que eu faço contas, adoro a simpatia e o bom humor do brasileiro, não sei em que língua eu sonho, e montanha (ah, a cordilheira [dos Andes]…) é o meu lugar preferido. Continuo com aquela sensação, lá no fundo, de ser estrangeira em todo lugar, mas acho que ela sempre vai me acompanhar, é parte de mim. Carrego comigo lembranças boas e ruins. A injustiça está no mundo todo. A luta contra ela, e os amigos e companheiros, por sorte, também”, expressa. Neste livro, as mais de quatro dezenas de depoimentos lançam novas luzes sobre os subterrâneos do regime militar de 1964 e o modus operandi sem limites dos generais para tentar derrotar seus opositores. Comprova que a violência do Estado recaía sobre os adultos, militantes políticos, intelectuais, artistas, enfim, qualquer cidadão que levantasse a voz contra o governo golpista. Mas deixa claro que os filhos desses opositores também foram alvo dessa guerra suja. Os depoimentos mostram que as crianças eram submetidas precocemente ao afastamento da família e dos pais, a partidas forçadas, desterritorialização e um leque de suplícios e violências. “São traumas forjados pelo exílio, com rompimento de laços sociais, emocionais e comunitários. As crianças foram testemunhas de extrema violência. [Os militares usaram a] lógica de guerra e [a] prática de quase genocídio”, aponta o advogado Pedro Affonso D. Hartung. Traição da confiança dos brasileirosA lógica de guerra dos militares foi cruel com as crianças na ditadura. Diante da inocência infantil, o mundo adulto militar agiu de forma truculenta, desrespeitosa e humilhante. Aqueles que deveriam cuidar das crianças agiram de forma a trair a confiança de todo o povo brasileiro. Importante lembrar ainda que no Brasil a ditadura militar também sequestrou bebês, crianças e adolescentes filhos de opositores ao regime. Essas crianças foram apropriadas, ou adotadas conforme a legislação, por famílias de militares ou por famílias ligadas aos militares, outro crime dos militares que permaneceu oculto por mais de 60 anos. O livro Cativeiro sem fim[2] denuncia esta barbaridade ocorrida nas décadas de 1960, 1970 e 1980 em vários estados brasileiros. Foram 19 casos, sendo 11 deles registrados na região onde houve a guerrilha do Araguaia. São filhos de guerrilheiros, de camponeses, de militantes de esquerda ou de pessoas simpatizantes das forças progressistas que lutavam por democracia e liberdade. Paralelamente, o exílio dos pequenos se transformou num longo tempo congelado de vida, de isolamento da família, de parentes, do país e da vida cotidiana, principalmente para as crianças, como é possível sentir nos depoimentos descritos nesta obra. O exílio despertou sentimentos contraditórios de culpa, perda de sentidos e de referências. Essas crianças exiladas, banidas, fugitivas, refugiadas, imigrantes, apátridas, subversivas, miniterroristas são vítimas de um sistema totalitário. E estavam simplesmente fugindo da morte, lutando pela vida. Evidente que toda a situação produziu consequências psicológicas nefastas em todos durante suas jornadas fora do nosso chão. Neste livro estão importantes registros com a mais crua e simples informação, fatos da vida desses pequenos cidadãos, considerados persona non grata pela ditadura. As crianças viveram em muitos países. Escaparam das consequências sinistras de um golpe militar de estado no Brasil, mas vivenciaram e sofreram com as agruras de outros golpes na Argentina, no Chile, na Guiné Bissau. Imergiram em outras culturas, enfrentaram barreiras da língua, falta de um emprego, desilusões, inexistência dos pais e familiares, distância dos amigos. Ficaram sem um governo para protegê-los. Mas se autoajudaram e juntas reconstruíram a vida no exterior. Voltaram para um país que mal reconheciam ou desconheciam totalmente. Se reinventaram e são exemplo de persistência, lealdade ao Brasil, que os militares tanto pregavam e não praticaram. Passados 60 anos do golpe de 1964, a memória do regime militar brasileiro está submetida a diferentes disputas e tensões. As memórias infantis sobre o período de exílio abrem uma nova página na história desse período grotesco e revelam histórias, fatos e informações nunca antes divulgados. Assim, este livro mantém viva a memória sobre um dos períodos mais cruéis e sangrentos da vida política do Brasil. Sob outro olhar traz à tona lembranças do arbítrio, perseguição, tortura, morte e suas consequências sobre os brasileiros e a sociedade. Não se trata de uma celebração de piedade às vítimas da ditadura militar, mas uma rememoração da palavra, uma memória que transforma o presente, conforme aponta Jeanne Marie Gagnebin em Lembrar, escrever, esquecer[3], ao demonstrar que não é revanchismo, mas sim mostrar as narrativas, fatos e casos que ficaram escondidos, adormecidos por décadas. As novas gerações de brasileiros, o mundo, precisam saber o que a ditadura militar fez com os pequenos brasileiros. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Povos e comunidades tradicionais: você sabe quem são?Conheça histórias de comunidades que se empenham para preservar seu modo de vida tradicional e os territórios que ocupam. Ainda nessa edição, a violência contra indígenas e a semana do clima de SPO pedreiro Marco Antônio Silva de Souza costuma dizer que, “sem exageros”, mora num “pedaço do paraíso”. Quase quatro décadas atrás, Marco nasceu na comunidade de fecho de pasto de Bonito de Cima. Localizado no oeste da Bahia, nos arredores da cidade de Correntina, Bonito de Cima compreende uma área do cerrado baiano onde vivem aproximadamente mil famílias. São, na sua maioria, agricultores tradicionais. Famílias que, segundo contavam os avós de Souza, chegaram na região há mais de um século. E que, nos tempos de seca ou quando falta trabalho, se dedicam a criar algumas poucas reses em terras de uso comum – os tais fechos de pasto. São terras ricas em água e que não têm dono: pertencem à toda a comunidade. Sem a vastidão do fecho de pasto – que os moradores também chamam de “gerais”— Souza diz que a comunidade onde ele nasceu e se criou não existiria. “É o fecho de pasto que garante nossa sobrevivência”. Por causa de suas particularidades culturais, e do uso comunal que faz do território, a comunidade de fecho de pasto de Bonito de Cima é considerada uma “comunidade tradicional”. Trata-se de uma classificação guarda-chuva que agrupa, oficialmente, 28 diferentes segmentos: de povos indígenas e quilombolas a pescadores tradicionais e apanhadores de flores sempre-vivas. “São grupos culturalmente diferenciados, que mantêm uma relação com o território baseada na tradição”, diz o geógrafo André Moraes, do Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN). E que, há gerações, vivem e produzem em harmonia com o meio-ambiente ao redor. “Os conhecimentos desses povos nos dão pistas de como conservar esses biomas. É um conhecimento valioso para toda a sociedade”. Desde que entrou no ar, Brasil de Direitos conta histórias de povos e comunidades tradicionais que, buscando manter vivas sua práticas culturais, contribuem também com a preservação do meio ambiente. Caso da comunidade quilombola de Angelim, no Espírito Santo, que recupera nascentes degradadas pelo agronegócio. Ou da comunidade quilombola de Ilha de Mercês, em Pernambuco, que trabalha para manter vivo o mangue onde pesca há gerações. Nessa edição temática da nossa newsletter, Brasil de Direitos relembra as contribuições fundamentais que esses grupos prestam à vida no planeta. A gente aproveita para lembrar que, desde maio, somos parceiros de divulgação do Tô no Mapa, projeto que permite o automapeamento de comunidades tradicionais de modo a fortalecer sua demanda por direitos territoriais. Lá na [BD], você conhece histórias das comunidades automapeadas! | A A |

| FUNDO BRASIL |

Portal Membro desde 13/10/2015 Segmento: Sociedade Premiações: |

A A | Unir para transformar: como o associativismo transforma vidas e comunidadesLívia BrazJackson Lemos, publicitário de 47 anos e dono da agência 324, em Governador Valadares (MG), começou a trabalhar aos 12 anos. Aos 16, pediu emancipação ao pai para abrir seu próprio negócio. Hoje, mais de 30 anos depois, ele é um exemplo de como o associativismo pode mudar trajetórias pessoais e transformar comunidades inteiras. Jackson Lemos, publicitário de 47 anos e dono da agência 324, em Governador Valadares (MG), começou a trabalhar aos 12 anos. Aos 16, pediu emancipação ao pai para abrir seu próprio negócio. Hoje, mais de 30 anos depois, ele é um exemplo de como o associativismo pode mudar trajetórias pessoais e transformar comunidades inteiras. Sua história com o associativismo começou por acaso, quando foi convidado a participar de uma reunião da Associação Comercial de Governador Valadares. Na época, a entidade queria lançar uma campanha para incentivar os eleitores a escolher candidatos da região para o poder legislativo estadual e federal. A proposta era voluntária e, entre todas as agências convidadas, apenas Jackson apareceu na data marcada com um projeto pronto. A campanha deu certo e a cidade conseguiu eleger representantes locais. “Foi ali que percebi a força do associativismo. A capacidade que temos de mudar realidades quando nos unimos por um objetivo comum”, conta. Desde então, Jackson passou a se envolver cada vez mais com a Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares. Já foi diretor, presidente e, hoje, é vice-presidente. Para ele, deixar de ver os concorrentes como rivais e começar a enxergá-los como aliados em uma causa maior foi um divisor de águas. “Quando a cidade cresce, todo mundo cresce junto. O ciclo gira e o impacto chega em você”, afirma. O associativismo foi também essencial para avanços estruturais em Governador Valadares. Jackson cita, por exemplo, a aprovação da inclusão da cidade na área da Sudene — um pleito antigo que ganhou força a partir da articulação da Associação Comercial junto a deputados, senadores e órgãos federais. O projeto ficou engavetado por anos, mas foi retomado e aprovado após quatro anos e meio de articulação. "Era algo considerado impossível. Mas o associativismo fez acontecer", resume. Associações comerciais e o desenvolvimento localPara o presidente da Associação Comercial de Salvador, Paulo Sérgio Cavalcanti, histórias como a de Jackson mostram como as associações comerciais têm poder de transformação. "Elas dão voz ao empresariado, articulam soluções e promovem o desenvolvimento econômico e social das cidades", destaca. Cavalcanti ressalta que o associativismo não se resume à defesa de interesses empresariais. “Essas pautas de nação, pautas estruturantes, pautas que dizem respeito exatamente a todo povo brasileiro, elas precisam ser defendidas e óbvio que você fica muito mais forte, muito mais representativo, quando você está associado a uma classe produtiva. Precisamos levar essa consciência a todos os empresários, a todas entidades formais do Brasil. O brasileiro precisa despertar para a inteligência cidadã.” Na visão de Jackson, o associativismo é também uma forma de resistência diante das dificuldades enfrentadas pelos pequenos empreendedores. "No começo, eu andava de porta em porta oferecendo serviços com uma maletinha. Teve mês que deu certo, teve mês que não. Mas quando você encontra apoio em outros que também enfrentam os mesmos desafios, você não está mais sozinho". Hoje, mais do que um conceito, o associativismo é parte da identidade de Jackson. "Quando a gente se junta por algo maior, as conquistas vêm. E ficam para todos."

| A A |

| BRASIL 61 |

Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Aeroporto Internacional de Natal inaugura sala multissensorial dedicada a pessoas com transtorno do espectro autistaMarquezan AraújoMais um aeroporto brasileiro passou a contar com uma sala multissensorial, destinada a passageiros com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O espaço, inaugurado nesta terça-feira (29), está situado no Natal Airport, localizado no município de São Gonçalo do Amarante (RN). A iniciativa é do Ministério de Portos e Aeroportos em parceria com a concessionária Zurich Airport Brasil, responsável pela gestão do terminal aéreo. Mais um aeroporto brasileiro passou a contar com uma sala multissensorial, destinada a passageiros com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O espaço, inaugurado nesta terça-feira (29), está situado no Natal Airport, localizado no município de São Gonçalo do Amarante (RN). A iniciativa é do Ministério de Portos e Aeroportos em parceria com a concessionária Zurich Airport Brasil, responsável pela gestão do terminal aéreo. De acordo com a Pasta, a sala foi construída com o objetivo de reduzir o estresse provocado no ambiente do aeroporto. Novo PAC: MPor investe R$ 136 milhões em melhorias no aeroporto de Dourados (MS) Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, 20 espaços como esse devem ser entregues até 2026. Na avaliação dele, esse tipo de iniciativa leva os aeroportos do Brasil a estarem entre os melhores do mundo. “Todos os dias buscamos viabilizar ações que melhorem a qualidade do serviço prestado, garantam a cidadania dos passageiros e tornem a experiência de passar por um terminal de embarque em algo prazeroso”, destaca. Como funciona a sala multissensorial?A sala multissensorial é um espaço exclusivo e adaptado para receber pessoas neurodivergentes - cujo cérebro funciona de forma diferente do que é considerado como padrão. O ambiente dispõe de um design acolhedor, com iluminação controlada, mobília confortável, além de recursos lúdicos e equipamentos sensoriais que contribuem para a redução de estímulos durante a passagem pelo aeroporto. A diretora de Planejamento e Fomento da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), Júlia Lopes, lembra que a instalação da sala multissensorial em abril tem uma relevante representatividade, pois trata-se do mês dedicado à conscientização sobre o autismo. “Além de Natal, Recife teve seu espaço entregue no início do mês e estas duas salas somam-se às já existentes nos aeroportos de Vitória (ES), Florianópolis (SC), Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ), demonstrando que o governo federal tem se esforçado para tornar nossos terminais cada vez mais acessíveis”, pontua. LocalizaçãoA sala multissensorial do Natal Airport está localizada na área de embarque, com acesso controlado mediante solicitação. O objetivo é proporcionar alívio e bem-estar para esse público em relação aos estímulos externos já que, para eles, situações que parecem rotineiras à maioria dos passageiros são fontes de estresse intenso e podem desencadear crises. A Pasta reforça que, entre esses fatores, estão avisos sonoros, movimentação intensa de pessoas no terminal, barulho de malas de rodinhas, telas informativas e luzes de maior intensidade. | A A |

| BRASIL 61 |

Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |

Comentários

Postar um comentário