CULTURA

A A |

Lei Rouanet: das origens ao desastrePor que a renúncia fiscal, que deveria ser complemento às políticas para a Cultura, tornou-se central? Como serve ao marketing das empresas, pasteuriza estéticas e impõe censuras? Mais que estigmatizar, quais os caminhos para reestruturá-la? Título original: A Cultura e a Lógica da Renúncia IntroduçãoA Lei Rouanet se tornou, ao longo dos últimos trinta anos, o principal instrumento de financiamento à cultura no Brasil. Criada no início da década de 1990, num contexto de instabilidade fiscal, desmonte institucional e transição para o modelo neoliberal, ela estabeleceu um sistema de incentivo via renúncia fiscal que acabou assumindo um protagonismo que não lhe era originalmente previsto. O que deveria funcionar como um complemento a outras formas de fomento direto transformou-se na espinha dorsal da política cultural federal. Ao invés de organizar um sistema amplo de financiamento público, com planejamento, participação social e descentralização federativa, o Estado transferiu à iniciativa privada o poder de decidir o que merece ou não ser financiado com recursos públicos. Esse modelo, que coloca a lógica de mercado no centro da política cultural, foi consolidado nos anos 1990, sobreviveu aos governos progressistas e atravessou os ataques da extrema-direita que tentou destruí-lo simbolicamente, mas não rompeu com sua estrutura. A crítica à Lei Rouanet precisa, por isso, ir além do moralismo e da polarização. Trata-se de compreender como ela se tornou hegemônica, quais são seus limites históricos e quais caminhos podem levar à superação desse arranjo desigual. Ao longo de mais de três décadas em instituições culturais públicas, observei como as políticas de fomento se organizam, ou não, nos contextos concretos em que deveriam atuar. Ficou cada vez mais evidente o quanto a Lei Rouanet opera de forma distanciada das dinâmicas culturais locais. Em cidades de médio porte, suas iniciativas chegam de modo esporádico, quase sempre atreladas a grandes espetáculos promovidos por empresas em busca de visibilidade institucional, e não por compromisso com os territórios. Essa desconexão revela um desequilíbrio estrutural: um modelo concentrador de decisões e recursos, que aprofunda desigualdades regionais e simbólicas. A hegemonia da renúncia fiscal como política de Estado limita a diversidade cultural e dificulta formas de financiamento mais democráticas e enraizadas.Parte superior do formulário 1. O momento Celso Furtado: soberania cultural e a renúncia como táticaA criação do Ministério da Cultura, em 1985, foi um dos primeiros gestos simbólicos do governo civil pós-ditadura. Coube a Celso Furtado, intelectual do desenvolvimento e ex-ministro do Planejamento de João Goulart, a tarefa de organizar essa nova institucionalidade. Sua passagem pelo MinC foi breve, mas deixou marcas significativas. Furtado via a cultura como dimensão estruturante do desenvolvimento e como expressão da soberania de um povo. O cenário, no entanto, era adverso. O país enfrentava uma grave crise econômica, com hiperinflação, endividamento externo e desmonte progressivo das funções públicas do Estado. O orçamento era limitado e as pressões neoliberais já se faziam presentes. Furtado compreendia essa conjuntura e, dentro dos limites disponíveis, buscou garantir instrumentos mínimos para que a cultura não fosse apagada do campo das políticas públicas. É nesse contexto que surge a primeira legislação de incentivo fiscal à cultura, conhecida como Lei Sarney. A renúncia fiscal, ali, aparecia como medida emergencial e tática: uma forma de acionar recursos privados com intermediação pública, sem abandonar o papel do Estado. Junto à lei, Furtado propôs a criação do Instituto Brasileiro de Promoções Culturais (IBPC), com o objetivo de articular Estado, iniciativa privada e sociedade civil em torno de um projeto cultural nacional. A lógica da renúncia, para Furtado, era um meio, não um fim. Sua concepção combinava instrumentos fiscais, repasses diretos e um sistema público de acompanhamento. Não havia, em sua proposta, qualquer idealização da filantropia empresarial ou substituição do Estado por marcas. Como mostra Bruno Borja (2019), Furtado entendia a cultura como vetor de autonomia coletiva, e não como produto negociável no mercado. A renúncia só fazia sentido se subordinada a esse horizonte mais amplo de soberania simbólica e democratização do acesso. Liene Saddi (2010) reforça esse diagnóstico ao mostrar como o uso da renúncia fiscal emergiu em um momento de fragilidade institucional do Estado, mas foi absorvido pela lógica do ajuste fiscal e da racionalidade gerencial. A cultura passou a ser tratada como área complementar e negociável. Já Rodrigues (2017) indica que, ao invés de fortalecer a pactuação federativa e social da política cultural, o incentivo acabou deslocando o centro da decisão para o mercado — movimento que se iniciava ali, nos anos 1980, mas se consolidaria na década seguinte. A ruptura viria com força nos anos 1990. Com a crise fiscal se aprofundando e o Estado cedendo espaço à lógica neoliberal, a política cultural foi desmontada como projeto público e recombinada como política de incentivo. O que havia sido pensado como estratégia provisória se converteu, com o tempo, em estrutura permanente. 2. Os anos 1990 e a consolidação do modelo neoliberalA década de 1990 marca a inflexão definitiva do Estado brasileiro rumo ao neoliberalismo. O governo Collor extinguiu o Ministério da Cultura, promoveu cortes drásticos nos orçamentos da área e dissolveu estruturas criadas na redemocratização. A cultura foi empurrada para a condição de gasto acessório. Nesse ambiente de desmonte, a Lei Rouanet, criada em 1991, se transformou na principal, e praticamente única, política pública de fomento à cultura em âmbito federal. A legislação previa três instrumentos: o Fundo Nacional de Cultura (FNC), os Fundos de Investimento em Cultura e Arte (Ficart) e o incentivo fiscal via renúncia tributária. Mas apenas este último foi efetivado. O Ficart jamais saiu do papel e o FNC foi sistematicamente esvaziado, contingenciado e mantido à margem do orçamento federal. A renúncia tornou-se o único canal de financiamento viável para projetos culturais, e com o tempo passou a operar de forma autônoma, à revelia de um sistema público de planejamento cultural. Durante os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso (1995–2002), essa lógica foi consolidada. A política cultural se alinhou à racionalidade gerencial, com foco na eficiência, captação e retorno institucional. A cultura foi reconfigurada como setor produtivo, devendo apresentar indicadores, visibilidade e adesão à linguagem empresarial. A mediação simbólica do Estado foi substituída por uma relação contratual com o mercado. Como aponta Frederico Barbosa (2009), o incentivo fiscal deixou de ser estímulo à doação espontânea e passou a operar como transferência orçamentária. O que se convencionou chamar de “mecenato” é, na verdade, recurso público destinado a projetos escolhidos por empresas privadas. A proporção de recursos genuinamente privados, aportados voluntariamente, caiu de 66% em 1995 para apenas 11% em 2006. O que cresce é o uso da marca cultural como estratégia de marketing, e não a ampliação do direito à cultura. Além das assimetrias evidentes entre regiões e setores, o que se instaurou foi uma lógica de comando invertida: o instrumento passou a ditar os fins da política. A renúncia, que deveria operar subordinada a objetivos mais amplos de fomento, passou a orientar os critérios de relevância, os formatos de projeto e os modos de existência cultural possíveis dentro da institucionalidade. Essa inversão produziu efeitos perversos: fragmentou a política cultural, fragilizou o papel do Estado como mediador simbólico e afastou do centro os princípios de equidade, descentralização e diversidade que deveriam orientar qualquer política pública de cultura. Sá-Earp et al. (2016) destacam justamente esse ponto: a política de renúncia não apenas ocupou o centro do sistema, mas passou a ditar as formas de fazer cultura que o Estado reconhece como legítimas. Ao se autonomizar, ela inverte a lógica da política pública e bloqueia a construção de estratégias mais amplas, integradas e redistributivas. 3. A contradição progressista: redistribuição com mercado (2003–2016)A chegada de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, em 2003, abriu um novo ciclo para as políticas culturais. A criação do programa Cultura Viva, a retomada do Fundo Nacional de Cultura, a reativação do Sistema Nacional de Cultura e a ênfase na diversidade cultural apontaram para uma concepção mais ampla e socialmente referenciada de cultura, ligada à cidadania e ao território. No entanto, a Lei Rouanet permaneceu no centro da política de financiamento, praticamente intocada. Mesmo com a expansão de programas importantes, como os Pontos de Cultura, a renúncia fiscal seguiu operando sob os mesmos fundamentos estabelecidos na década anterior. Promessas de revisão estrutural da Lei foram feitas, mas nunca cumpridas. O mecanismo continuou alimentando circuitos restritos, definidos por critérios de captação, visibilidade institucional e potencial de retorno para os patrocinadores. O paradoxo da política cultural no período está exatamente aí: de um lado, ampliou-se o discurso da participação, da diversidade e do direito à cultura; de outro, manteve-se inalterado um mecanismo que concentra recursos e legitima uma estética dominante. A coexistência dessas direções gerou desequilíbrios. Enquanto programas como o Cultura Viva buscavam reconhecer práticas culturais periféricas, comunitárias e ancestrais, a Rouanet seguia operando em favor de grandes produtores, eventos de marca e circuitos de prestígio. Júlia Conterno Rodrigues (2017) observa que o incentivo fiscal reforça uma lógica de exclusão ao submeter o acesso aos recursos públicos a critérios de retorno simbólico e mercadológico. A cultura que escapa desses critérios — por sua linguagem, territorialidade ou origem social — permanece à margem. Mesmo a tentativa de aplicar critérios de descentralização ou inclusão social esbarrou na rigidez da estrutura e na força dos interesses consolidados. Frederico Barbosa (2009) aprofunda essa crítica ao demonstrar que a renúncia fiscal institucionaliza um “mecenato dependente do marketing”, no qual os patrocínios não decorrem de motivação cultural, mas de visibilidade e benefício de imagem para as empresas. O patrocínio cultural, nesse modelo, torna-se ferramenta de branding — e não instrumento de democratização do acesso. Para ele, a política cultural foi capturada por um formato que esvazia o Estado como mediador público e fortalece a legitimação simbólica das marcas. O resultado foi uma política cultural dividida. De um lado, iniciativas inovadoras, mas frágeis e muitas vezes descontinuadas. De outro, um mecanismo poderoso, consolidado, blindado, que operava com lógica própria e autonomia em relação ao conjunto da política pública. A cultura como direito seguia sendo afirmada no discurso, mas a cultura como mercadoria permanecia como estrutura. Essa contradição não pode ser ignorada. Ao não reformar a Lei Rouanet, os governos progressistas deixaram intacto o principal eixo de financiamento à cultura no país — justamente aquele mais permeado por assimetrias, filtragens simbólicas e exclusão territorial. Em vez de romper com o modelo herdado dos anos 1990, optou-se por conviver com ele, numa espécie de pacto implícito entre inovação periférica e continuidade institucional. Enquanto programas de fomento direto eram celebrados como avanços civilizatórios, a lógica da renúncia seguia operando no subterrâneo da política, com legitimidade garantida e orçamento crescente. O resultado foi a consolidação de uma política cultural cindida: uma face voltada ao reconhecimento e à diversidade, e outra presa ao interesse corporativo, ao marketing cultural e à seletividade empresarial. Essa clivagem tornou-se o limite da política cultural naquele ciclo e deixou um passivo que os anos seguintes só iriam aprofundar. 4. O refluxo autoritário e a permanência estrutural (2016–2022)A ruptura institucional de 2016 inaugurou uma nova fase de regressão nas políticas culturais. Com o impeachment de Dilma Rousseff, agendas neoliberais clássicas voltaram a orientar o Estado: teto de gastos, redução orçamentária, desmonte institucional e erosão das políticas públicas redistributivas. A cultura, como de costume, foi um dos primeiros alvos simbólicos e orçamentários. No governo Michel Temer, o Ministério da Cultura foi extinto e recriado por pressão do setor. A medida teve valor mais performático que efetivo: o orçamento foi encolhido e os mecanismos de fomento direto, paralisados ou reduzidos à mínima expressão. Com Jair Bolsonaro, o processo se intensificou. O MinC foi novamente extinto, agora absorvido por uma pasta de turismo, com comando ideológico. Editais foram interrompidos, instituições públicas atacadas, servidores perseguidos. O discurso da guerra cultural substituiu qualquer projeto consistente de política pública. A Lei Rouanet, nesse cenário, foi escolhida como alvo preferencial da ofensiva moralista da extrema-direita. Um verdadeiro espantalho dominando um debate. Acusada de sustentar “mamatas”, artistas “esquerdistas” e projetos “imorais”, a Lei se transformou em espantalho útil para a mobilização do antipetismo e da retórica anticultural. No entanto, o ataque foi simbólico e seletivo: a estrutura da renúncia fiscal não foi abolida. Foi apropriada. O modelo se manteve em funcionamento, mas com novas prioridades. Projetos alinhados à pauta conservadora ou às exigências de neutralidade política passaram a receber aprovação com mais facilidade, enquanto proponentes dissidentes enfrentaram restrições, atrasos ou exclusões. A gestão da renúncia tornou-se instrumento de controle ideológico — não pela mudança da lei, mas por sua manipulação institucional. Como mostra Volpini Silva et al. (2017), essa vulnerabilidade decorre da própria natureza da renúncia: um instrumento público com critérios de validação externa, facilmente adaptável ao governo de turno. Ainda assim, e talvez justamente por isso, o modelo permaneceu. Como sustentam Sá-Earp et al. (2016), o incentivo fiscal tornou-se uma engrenagem autônoma, funcional a governos de diferentes matizes. Sua lógica se impõe com independência das orientações políticas momentâneas porque opera a partir de critérios que naturalizam a intermediação privada como solução de política pública. O que deveria ser exceção — mobilizar o capital privado em contextos emergenciais — tornou-se norma. A renúncia deslocou o Estado da centralidade decisória e instaurou uma política cultural indireta, regulada por agentes não eleitos e sem controle social efetivo. Essa funcionalidade estrutural é também apontada por Volpini Silva et al. (2017), que analisam como a Lei Rouanet fragiliza o princípio da cidadania cultural ao criar um sistema de financiamento baseado em desigualdades pré-existentes. O modelo, por depender da intermediação empresarial, amplia distorções regionais e simbólicas. E, por carecer de critérios claros de justiça distributiva, torna-se vulnerável a usos discricionários, como os que marcaram o período bolsonarista. A cultura que não se encaixa nos padrões morais ou ideológicos dos avaliadores pode ser excluída sem que isso seja formalmente caracterizado como censura. É nesse ponto que se evidencia o limite estrutural da Lei Rouanet. Seu poder de adaptação a governos tão distintos indica que ela não apenas sobrevive às crises: ela se molda a elas. Isso não é mérito técnico, mas fraqueza institucional. Uma política pública de cultura que se acomoda à censura, à perseguição e ao desmonte já não cumpre função republicana. Apenas disfarça o vazio. A cultura, nesse arranjo, deixa de ser reconhecida como direito e passa a ser gerida como risco a ser monitorado, filtrado e, quando necessário, silenciado. 5. O impasse atual e as propostas de reestruturaçãoA retomada do Ministério da Cultura em 2023 recolocou na agenda a reconstrução institucional e a necessidade de revisar os principais mecanismos de fomento. A Lei Rouanet permanece no centro do debate, seja por seu peso orçamentário, seja por seu esgotamento político. O impasse é estrutural: não se trata apenas de corrigir distorções pontuais, mas de repensar o lugar da renúncia fiscal no interior da política cultural brasileira. A crítica já está presente há muito tempo no interior do próprio Estado. Vicente Finageiv Filho (2017), servidor de carreira e formulador de políticas, chama atenção para o desvio de origem do modelo: a Lei Rouanet foi concebida como um tripé — Fundo Nacional de Cultura (FNC), Fundos de Investimento em Cultura e Arte (Ficart) e incentivo fiscal. No entanto, só o terceiro foi efetivado. A renúncia virou regra; o fomento direto, exceção. Finageiv (2017) propõe recompor esse tripé e aprovar o ProCultura, um projeto que cria mecanismos de pontuação regional, social e setorial, corrige assimetrias históricas e exige contrapartidas dos patrocinadores. Mas a proposta enfrenta resistência. O sistema da renúncia consolidou interesses fortes — tanto entre grandes produtores quanto entre intermediários técnicos e setores empresariais. Qualquer tentativa de mudança esbarra nesse núcleo consolidado. A esse diagnóstico se soma a crítica de Frederico Barbosa (2009), que desmonta a ideia de que a renúncia estimula o mecenato. O que existe é uma política pública regida por critérios de visibilidade, projeção institucional e adesão à lógica de marca. Os projetos aprovados são aqueles capazes de atrair investimento com retorno simbólico. Não se estimula a diversidade: se consolida um padrão. Esse modelo criou uma camada blindada dentro do sistema cultural: produtores com acesso às marcas, estruturas técnicas e capacidade de captação permanecem no jogo. Os demais orbitam em torno de editais escassos, convênios precários e repasses intermitentes. Como apontam Volpini Silva et al. (2017), o que se criou não foi um sistema articulado de financiamento, mas um mecanismo que reproduz desigualdades. A renúncia, por depender da concentração econômica, amplia a concentração simbólica. Sá-Earp et al. (2016) vão além: mostram como o incentivo fiscal deixou de ser instrumento subordinado à política pública e passou a comandá-la. A política cultural gira em torno da captação. Os formatos, as estéticas, as formas de inscrição e avaliação passaram a ser modeladas pelo que o mercado aceita financiar. O Estado deixou de exercer sua função mediadora e pactuadora para operar como validador técnico de projetos moldados externamente. Falo aqui também a partir de uma experiência longa no setor público cultural, acompanhando a dificuldade de acesso à Rouanet por parte dos municípios médios. Raramente os projetos fomentados pelo mecanismo se articulam aos contextos locais. Quando chegam, são grandes espetáculos, eventos com patrocínio garantido, desconectados das demandas formativas, dos agentes culturais do território e da política pública municipal. A estética da visibilidade, a marca e o volume de público se sobrepõem à formação, à experimentação e à diversidade. Esse distanciamento se evidencia quando se olha para os dados: o volume de recursos segue concentrado no eixo Sudeste e entre os grandes produtores. A promessa de democratização nunca se concretizou. Como pesquisador e como agente do campo, defendo que a Lei Rouanet deve ser deslocada do centro e integrada ao tripé mais amplo do Sistema Nacional de Cultura — conselhos, planos e fundos articulados nos três níveis federativos. Isolada, ela continuará perpetuando assimetrias. O centro de gravidade da política cultural precisa se deslocar. A renúncia pode seguir existindo, mas como mecanismo periférico, regulado e transparente. Não como centro do orçamento e da definição do que é ou não cultura. O que está em jogo não é apenas justiça no acesso a recursos. É a reconstrução do sentido público da política cultural e o seu enraizamento como direito de todos e todas. 6. Conclusão – Cultura como direito público e superação do modelo de renúnciaA Lei Rouanet não foi um erro fundacional, mas tornou-se um problema estrutural. Ao longo de três décadas, consolidou-se como o eixo principal do financiamento cultural, deslocando o Estado de seu papel pactuador para a posição de validador técnico de projetos formatados segundo os critérios do mercado. Esse deslocamento comprometeu a construção de um sistema público, federativo e redistributivo de política cultural. O problema não está apenas na concentração de recursos, nos filtros simbólicos ou na seletividade institucional. Está no lugar que a renúncia passou a ocupar: centro da política, filtro de legitimidade, instrumento de desresponsabilização. A estrutura da Lei permitiu que governos de matizes distintos a utilizassem de modo funcional — seja como ferramenta de captação, seja como mecanismo de controle simbólico. É preciso restituir à política cultural sua condição de campo público, tensionado, pactuado, permeável às contradições sociais. Isso implica submeter a renúncia a uma lógica mais ampla, regida por princípios de justiça distributiva, participação e pluralidade estética. E, acima de tudo, implica consolidar o Sistema Nacional de Cultura como estrutura permanente, capaz de integrar conselhos, planos e fundos sob controle social efetivo. Não há política cultural democrática sem mediação pública e participação qualificada nas decisões. O horizonte não é o fim da Lei Rouanet. É sua reorganização. Seu lugar é dentro de um sistema mais amplo, que articule financiamento direto, formação, circulação, memória, difusão e participação social. Um sistema em que os instrumentos se subordinem a diretrizes pactuadas, e não o contrário. Um sistema em que o acesso à cultura não dependa da chancela das marcas, mas da presença nos territórios. A cultura não é apenas expressão. É também disputa. Disputa por reconhecimento, por recursos, por sentido. Uma política cultural comprometida com a justiça precisa enfrentar essa disputa com instrumentos à altura do conflito. A Lei Rouanet, da forma como está, não responde a esse desafio. O que se exige agora é a reconstrução do espaço público da cultura — e de uma política que reconheça sua complexidade, sem abrir mão de sua função redistributiva. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A |

Jovens indígenas de todo o país recebem informações sobre acesso a políticas culturaisBrasil61O Ministério da Cultura marcou presença na 21ª edição do Acampamento Terra Livre, o maior encontro de mobilização indígena do país, em Brasília. Durante o encontro, o Pontão de Culturas Indígenas levou informações sobre o acesso dessa população às políticas culturais, em especial a Cultura Viva, que reconhece entidades e grupos comunitários como pontos de cultura. O coordenador do Pontão, Juliano Basso, explica como foi essa participação, realizada em parceria com a Associação dos Povos Indígenas do Brasil e o Fórum Nacional dos Estudantes Indígenas. O Ministério da Cultura marcou presença na 21ª edição do Acampamento Terra Livre, o maior encontro de mobilização indígena do país, em Brasília. Durante o encontro, o Pontão de Culturas Indígenas levou informações sobre o acesso dessa população às políticas culturais, em especial a Cultura Viva, que reconhece entidades e grupos comunitários como pontos de cultura. O coordenador do Pontão, Juliano Basso, explica como foi essa participação, realizada em parceria com a Associação dos Povos Indígenas do Brasil e o Fórum Nacional dos Estudantes Indígenas. “O Pontão de Cultura entrou como um parceiro, trazendo aí a ideia da união entre cultura e educação para poder fortalecer as culturas indígenas dentro das aldeias. A gente fez oficinas de fotografia, teve também uma roda de conversa com o Ministério da Cultura, com a Educação e com os representantes indígenas de pontos de cultura. Tivemos, ainda, uma participação nas rodas da Educação como ponto de cultura.” A iniciativa é importante para divulgar o trabalho do Pontão desde o início da parceria com o apoio do Minc. Mobilizar e informar as entidades sobre as políticas culturais para povos indígenas é compromisso da pasta, destaca a diretora de Promoção da Diversidade Cultural do ministério, Karina Gama. “Trazer essa pauta da cultura por meio do Pontão foi essencial, inclusive para que a gente possa identificar quem são essas aldeias, essas comunidades indígenas que têm potencial para ser um ponto de cultura. A maior ação deles foi exatamente essa: explicar o que é a Política Nacional de Cultura Viva. A gente entende que o ponto de cultura é exatamente a principal porta de acesso a fomento e de valorização das culturas indígenas”, afirma Karina Gama. No Acampamento Terra Livre, jovens indígenas de todas as regiões do país e que atuam como agentes Cultura Viva contribuíram com as atividades na tenda do Pontão. A importância dessa participação é reconhecida pelo indígena da etnia fulni-ô, de Águas Belas, em Pernambuco, Manuel Ribeiro. “Eu faço parte desse projeto na aldeia multiétnica e estou muito grato e aprendendo muito. Nesse projeto, tive a oportunidade de aprender com outras etnias também, outros costumes, outras maneiras de viver e pensar”, ele conta. Esta é uma realização do Ministério da Cultura, em parceria com a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC). Para mais informações, acesse o site www.gov.br/cultura. | A A |

| BRASIL 61 |

Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Cinema: O nascimento dos monstrosUma mulher se envolve com o patrão – e o marido, desaparecido no front da 1ª Guerra, retorna desfigurado. A garota da agulha, que concorre ao Oscar com Ainda Estou Aqui, aborda tensões de classe e como a escassez, o medo e a violência embrutecem os seres humanos Por José Geraldo Couto, no blog da IMS O bate-boca em torno de Emilia Pérez e sua protagonista não deve (ou não deveria) eclipsar dois outros esplêndidos concorrentes de Ainda estou aqui na disputa pelo Oscar de filme estrangeiro: o alemão-iraniano A semente do fruto sagrado, de Mohammad Rasoulof, e o dinamarquês A garota da agulha, de Magnus von Horn. O primeiro, em cartaz nos cinemas, já foi abordado aqui (Bendito fruto – por José Geraldo Couto). Vamos então à Garota da agulha, que está disponível na plataforma de streaming Mubi. Conta-se ali, em resumo, o drama de Karoline (Vic Carmen Sonne), jovem operária de Copenhague cujo marido foi para o front da Primeira Guerra Mundial e não deu mais notícias. Em 1919, Karoline se envolve amorosamente com o patrão, fica grávida, perde o emprego e cai nas graças (ou nas garras) de uma confeiteira, Dagmar (Trine Dyrholm), que acolhe crianças indesejadas, supostamente para entregá-las à adoção. Os inevitáveis spoilers acima não devem prejudicar a terrível fruição desse pesadelo plasmado num belíssimo preto e branco com todos os tons de cinza. Em seu aparente naturalismo de sabor oitocentista, trata-se de um autêntico filme de monstros. Se existem contos de fadas, este é um conto de bruxas, em que a deformação moral dos personagens espelha a deformação física do soldado retornado do front. Sequelas da guerraA guerra e seu séquito de mazelas desfiguram a todos, deixando sequelas tanto nos combatentes quanto nos que ficam em casa. A escassez, a fome, o medo e a insegurança embrutecem os seres e os empurram para toda sorte de violência. Essa é a visão que o filme apresenta – e que a realidade parece confirmar a cada dia. Há, no entanto, um viés político nesse retrato da sociedade. Se cada um se vira como pode para fazer frente à necessidade, há os que, seguros em sua posição de dominação, só tiram proveito da situação e reiteram seu poder. É o caso da família do patrão-amante (Joachim Fjelstrup). Ele escapou do alistamento por sua condição de aristocrata e passou a produzir uniformes para o exército explorando a mão de obra barata de moças em situação de penúria. Se o jovem empresário é “apenas” pusilânime, sua mãe baronesa (Benedikte Hansen) é pura maldade, semelhando uma rainha má de conto infantil. Seja como for, é de uma opressão de classe que se trata ali. Horror e belezaNesse contexto de iniquidades – em todos os sentidos da palavra – o circo de aberrações que chega à cidade funciona como um espelho invertido da própria sociedade, ou antes como a revelação de sua verdadeira natureza. O mundo como um show de horrores que remete ao clássico Monstros (Freaks, 1932), de Tod Browning. Esse pesadelo realista é filmado com um requinte plástico extremo, em que a precisão dos enquadramentos, o controle absoluto da luz e o uso da profundidade de campo – atributos da melhor tradição escandinava – não ofuscam a sondagem da densidade humana. Pelo contrário, a aprofundam. Algumas curiosidades: embora a história se passe toda na Dinamarca, boa parte das cenas foi rodada na Polônia. O fato real que inspirou o roteirista e diretor foi a história de Dagmar Overby, condenada em 1921 pela morte de nove bebês. O filme a que a protagonista assiste no cinema a certa altura é o alemão Der Absturz (1923), de Ludwig Wolff, com a estrela dinamarquesa Asta Nielsen. A canção que se ouve na cena é a valsa brasileira “Sublime provação”, de Eduardo Souto, na voz de Alda Verona. Há no YouTube um clipe de cenas de Der Absturz, com a música citada. Devo essa informação ao amigo crítico Ricardo Cota. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Cibervassalos de todos os países, uni-vosNovos senhores do mundo capturam, além da riqueza material, a subjetividade das populações. Que práticas sociais antissistêmicas podem vencê-los, ao usar a “nuvem” para favorecer o compartilhamento e tornar desprezível a acumulação? Por Yanis Varoufakis, no Noema Magazine | Tradução: Glauco Faria Pareceram passar horas até que o artista finalmente apareceu. À sua espera no palco estava um exoesqueleto de metal brilhante, superdimensionado e de aparência robótica, suspenso por um longo cabo no teto alto do espaço de arte – uma antiga usina elétrica convertida, nos arredores de Sydney. Eu estava entre o público na sala de turbinas pouco iluminada, cada vez mais cativado pela trilha sonora e hipnotizado pela máquina elegantemente reluzente. Era 19 de agosto de 2000 – quase quatro anos antes de Mark Zuckerberg lançar o Facebook, seis anos antes do primeiro tuíte e apenas uns dois anos após a primeira pesquisa no Google. A Internet ainda estava em sua Era da Inocência, e o sonho de que ela fosse um fórum digital aberto, para participantes soberanos e governado por eles, ainda estava vivo. Por fim, surgiu Stelarc, o artista. Uma vez dentro do exoesqueleto, Stelarc continuaria livre para mover suas pernas como quisesse, mas seus braços seriam controlados remotamente por uma multidão anônima que assistia e participava pela Internet. Stelarc entrou na máquina, que ele chamou de Movatar, e o sistema começou a ser inicializado. Em pouco tempo, ele se conectou à internet, onde estranhos invisíveis o aguardavam. Ao contrário de um dançarino que cativa com a facilidade de seus movimentos, o Movatar era atraente por sua estranheza. A parte superior do corpo se movia de forma brusca, como se estivesse em oposição às pernas. Seus movimentos desajeitados eram estranhamente comoventes, cheios de significado – mas significando o que exatamente? Senti uma janela se abrindo para a relação entre os seres humanos e suas tecnologias e as mesmas contradições que haviam inspirado Hesíodo. O Movatar de Stelarc profetizou o que aconteceria conosco quando o capital tradicional evoluísse para o capital em nuvem, de um “meio de produção” para um meio de modificação de comportamento. Stelarc estava apenas experimentando a ideia do pós-humano, mas seu Movatar capturou a essência da realidade futura da humanidade. Na minha visão atual, o Movatar era uma criatura à mercê do capital hiperconectado, orientado por algoritmos e baseado na nuvem. Outro nome para ele seria Homo technofeudalis. A morte do indivíduo liberalPara os jovens do mundo atual, fazer a curadoria de uma identidade on-line não é opcional. Suas vidas pessoais tornaram-se um dos trabalhos mais importantes que realizam. Desde o momento em que dão seus primeiros passos on-line, eles sofrem, como o Movatar, com duas exigências espantosamente contraditórias. Eles são ensinados de modo implícito a se verem como uma marca, mas que será julgada de acordo com sua autenticidade percebida. (E isso inclui possíveis empregadores: “Ninguém me oferecerá um emprego”, disse-me uma vez um graduado, “até que eu tenha descoberto meu verdadeiro eu”). Assim, antes de publicar qualquer imagem, fazer upload de qualquer vídeo, analisar qualquer filme, compartilhar qualquer fotografia ou mensagem, eles devem estar atentos a quem sua escolha agradará ou afastará. Eles devem, de alguma forma, descobrir qual de seus possíveis “eus verdadeiros” será considerado mais atraente, testando continuamente suas próprias opiniões em relação a qual seria a opinião média entre os formadores de opinião on-line. Toda experiência pode ser capturada e compartilhada e, por isso, eles são continuamente consumidos pela questão de se devem ou não realizá-la. E mesmo que não exista uma oportunidade real para compartilhar a experiência, ela pode ser prontamente imaginada e será. Toda escolha, testemunhada ou não, torna-se um ato na curadoria de uma identidade. Não é preciso ser um crítico radical de nossa sociedade para ver que o direito a um pouco de tempo diário em que não se está à venda praticamente desapareceu. A ironia é que o indivíduo liberal não foi extinto nem pelos fascistas camisas-pardas, nem pelos guardas stalinistas. Ele foi morto quando uma nova forma de capital começou a instruir os jovens a fazer a mais liberal das coisas: Seja você mesmo! (E seja bem-sucedido nisso!) De todas as modificações comportamentais que o capital em nuvem engendrou e monetizou, essa é certamente sua maior e mais importante conquista. O individualismo possessivo sempre foi prejudicial à saúde mental. O tecnofeudalismo tornou as coisas infinitamente piores quando demoliu a cerca que costumava oferecer ao indivíduo liberal um refúgio do mercado. O capital em nuvem fragmentou o indivíduo em fragmentos de dados, uma identidade composta de escolhas expressas por cliques, que seus algoritmos são capazes de manipular. Ele produziu indivíduos que, mais que possessivos, são possuídos — ou, melhor, pessoas incapazes de serem se autopossuírem. Diminuiu nossa capacidade de concentração ao cooptar nossa atenção. Não nos tornamos fracos de vontade. Não, nosso foco foi roubado. E como os algoritmos do tecnofeudalismo são conhecidos por reforçar o patriarcado, os estereótipos e as opressões preexistentes, os mais vulneráveis – as meninas, os doentes mentais, os marginalizados e, sim, os pobres – são os que mais sofrem com o resultado. Se o fascismo nos ensinou alguma coisa, foi a nossa suscetibilidade a estereótipos demonizadores e a terrível atração produzida por emoções como a hipocrisia, o medo e a inveja. Em nosso mundo tecnofeudal, a Internet traz o temido e odiado “outro” para mais perto, bem na sua cara. E, como a violência on-line parece sem sangue e anódina, é mais provável que respondamos a esse “outro” on-line com insultos, linguagem desumana e bile. O fanatismo é a compensação emocional do tecnofeudalismo para as frustrações e ansiedades que sentimos em relação à identidade e ao foco. Os moderadores de comentários e a regulamentação do discurso de ódio não podem impedir isso porque é intrínseco ao capital da nuvem, cujos algoritmos otimizam a renta da nuvem, a qual flui mais copiosamente do ódio e do descontentamento. Diante do tecnofeudalismo, agir sozinho, isolado, como indivíduo liberal, não nos levará muito longe. Cortar o acesso à internet, desligar nossos telefones, usar dinheiro em vez de plástico pode ajudar por um tempo, mas não é solução. A menos que nos unamos, nunca civilizaremos ou socializaremos o capital em nuvem e, portanto, nunca recuperaremos nossas próprias mentes de suas garras. E aqui reside a maior contradição: para resgatar essa ideia liberal fundamental – de liberdade como algo próprio – será necessária uma reconfiguração abrangente dos direitos de propriedade sobre os instrumentos de produção, distribuição, colaboração e comunicação cada vez mais baseados na nuvem. Para ressuscitar o indivíduo liberal, precisamos fazer algo que os liberais detestam: planejar uma nova revolução. Por que o tecnofeudalismo não pode ser domado pela política da mesma forma que o capitalismo foi contido, pelo menos por um tempo, por governos social-democratas? Os social-democratas conseguiram fazer a diferença em uma época em que o poder estava nas mãos do velho capital industrial. Eles atuaram como árbitros entre os trabalhadores organizados e os capitães da indústria manufatureira, metaforicamente (e às vezes literalmente), fazendo-os sentar em torno de uma mesa e forçando-os a fazer concessões. O resultado foi, por um lado, melhores salários e condições para os trabalhadores e, por outro lado, o desvio de uma parte dos lucros do setor para aposentadorias, hospitais, escolas, seguro-desemprego e artes. Porém, quando o poder passou do setor industrial para o financeiro após a morte do acordo de Bretton Woods em 1971, os social-democratas europeus e os democratas americanos foram atraídos para uma barganha faustiana com os banqueiros de Wall Street e de Londres, Frankfurt e Paris. A barganha era crua e simples: os social-democratas no governo libertaram os banqueiros das amarras da regulamentação. “Fiquem loucos! Regulamentem a si mesmos”, disseram a eles. Em troca, os financistas concordaram em entregar as migalhas de sua mesa substancial, na forma de uma pequena porção de seus ganhos gigantescos com a financeirização raivosa, para financiar o estado de bem-estar social. Em termos homéricos, os social-democratas haviam se tornado os comedores de lótus da época. Ao se empanturrarem com a financeirização, tornaram-se intelectualmente lassos e moralmente cúmplices de suas práticas. Seu suco melado os levou a acreditar que o que antes era arriscado agora não era mais, que essa galinha mágica sempre botaria ovos de ouro e que, se esses ovos pudessem ser usados para financiar o estado de bem-estar social, então tudo o mais que a galinha fizesse poderia ser justificado. Quando em 2008 o capital financeiro desmoronou, eles não tinham as ferramentas mentais e os valores morais para dizer aos banqueiros: “Chega! Podemos salvar os bancos, mas não vocês”. Daí a combinação letal de socialismo para banqueiros e austeridade para quase todos os outros, que estagnou nossas economias e, ao mesmo tempo, financiou a ascensão dos nebulosos. Antigamente, os social-democratas tinham um certo poder sobre os industriais porque contavam com o apoio dos sindicatos e podiam ameaçar com regulamentações dolorosas. Hoje, os nebulosos não temem sindicatos poderosos, porque os proletários das nuvens são fracos demais para formá-los, e os servos das nuvens nem sequer se consideram produtores. Quanto à regulamentação, ela tem funcionado por meio do controle dos preços ou do desmantelamento de cartéis. Na Era do Capital na Nuvem, os defensores da nuvem se sentem seguros com a ideia de que nenhuma das duas faz sentido. A regulamentação de preços é irrelevante quando os serviços dos quais os consumidores precisam já são gratuitos ou os mais baratos do mercado. Quanto a desmembrar estas corporações, como o presidente Theodore Roosevelt fez com Rockefeller ao dividir a Standard Oil e outros cartéis, isso só era possível nos velhos tempos do capital terrestre. A Standard Oil era composta por postos de gasolina, refinarias e sistemas de transporte de combustível espalhados por toda a América do Norte. Dividi-la em empresas petrolíferas regionais e incentivá-las a competir entre si foi politicamente difícil, mas tecnicamente muito fácil. Mas como dividir a Amazon, a Meta, o PayPal ou a Tesla hoje em dia? Os defensores da nuvem sabem que podem destruir qualquer desenvolvedor terceirizado (ou seja, um capitalista vassalo, que ganha a vida em seu feudo na nuvem), que ouse entrar em contato com um de seus usuários (ou seja, os servos da nuvem) sem antes pagar uma renta. Eles sabem que podem tratar seus usuários como quiserem – qual foi a última vez que alguém recusou os termos e condições de uma atualização de software? – por causa dos reféns que têm em mãos: nossos contatos, amigos, históricos de bate-papo, fotos, músicas, vídeos, todos os quais perderemos se mudarmos para um feudo de nuvem concorrente. E eles sabem que há pouco que o Estado possa fazer para impedi-los. Ao contrário das empresas telefônicas nacionais, que nossos governos nacionais forçaram a cobrar as mesmas tarifas ao ligar para clientes de empresas concorrentes, como eles podem forçar o X (antigo Twitter) a compartilhar o acúmulo de todos os seus tuítes, fotos e vídeos com, digamos, o Mastodon? Mas qual é a alternativa ao tecnofeudalismo? E como vamos construí-la? Empresas democratizadasImagine uma corporação na qual cada funcionário tem uma única ação, que recebe ao ser contratado, da mesma forma que um estudante recebe um cartão da biblioteca ao se matricular na universidade. Essa ação, que não pode ser vendida ou alugada, concede a cada funcionário um único voto. Todas as decisões – contratação, promoção, pesquisa, desenvolvimento de produtos, preços, estratégia – são tomadas coletivamente, com cada funcionário exercendo seu voto por meio da intranet da empresa, que funciona, portanto, como uma assembleia permanente de acionistas. A igualdade de propriedade não significa, entretanto, igualdade de remuneração. O pagamento é determinado por um processo democrático que divide as receitas da empresa após o pagamento dos impostos em quatro fatias: uma para cobrir os custos fixos (como equipamentos, licenças, contas de serviços públicos, aluguel e pagamentos de juros), outra reservada para P&D, uma fatia da qual é feito o pagamento básico aos funcionários e, por fim, uma fatia para bônus. Novamente, a distribuição entre essas quatro fatias é decidida coletivamente, na base de uma pessoa igual a um voto. Qualquer proposta de aumento de uma fatia deve ser acompanhada de uma proposta de redução de despesas em uma ou mais das outras fatias. As propostas concorrentes são submetidas a uma votação em que os funcionários-acionistas classificam cada proposta em ordem de preferência por meio de um formulário de cédula eletrônica. Se nenhum plano obtiver a maioria absoluta das primeiras preferências, ocorrerá um processo de eliminação. O plano com o menor número de primeiras preferências é eliminado e seus votos de primeira preferência são realocados para a segunda preferência do eleitor. Esse processo algorítmico simples é repetido até que um plano de negócios obtenha mais da metade dos votos expressos. Depois de determinar as quantias de dinheiro que a empresa gastará com as várias fatias do bolo, a parcela do salário básico é dividida igualmente entre todos os funcionários, desde pessoas recentemente empregadas como secretárias ou faxineiras até os principais designers ou engenheiros da empresa. Isso deixa uma pergunta importante sem resposta: Como eles decidem a distribuição da fatia do bônus entre os funcionários? A resposta é: por meio de uma variante do esquema de votação que ficou famoso no Festival Eurovision da Canção, no qual cada país participante recebe um número definido de pontos que pode atribuir às músicas de todos os outros países. Com esse espírito, uma vez por ano, cada funcionário recebe cem tokens digitais para distribuir entre seus colegas. A ideia é simples: você distribui esses tokens para os colegas que você acredita terem contribuído mais durante o ano anterior. Depois que os tokens forem distribuídos, a fatia total do bônus será alocada proporcionalmente ao número de tokens que cada funcionário recebeu de seus colegas. O impacto da legislação desse sistema de governança corporativa seria o equivalente a um grande cometa se chocando contra o alicerce do tecnofeudalismo. No nível mais superficial, libertaria os funcionários da tirania de gerentes egoístas, mas em um nível estrutural, faria muito mais. Primeiro, eliminaria a distinção entre salários e lucros; assim, temos propriedade coletiva e eliminamos a divisão fundamental de classes entre aqueles que são proprietários e recebem lucros ou rentas e aqueles que alugam seu tempo por um salário. Também abolimos o mercado de ações – apenas um funcionário pode ter uma ação em uma empresa, ela não pode ser vendida ou alugada – cortando assim o cordão umbilical que liga as finanças e a especulação do mercado de ações. De uma só vez, acabamos com a financeirização e destruímos o private equity [participação privada]. Muito provavelmente, também acabamos com a necessidade de órgãos reguladores cuja função é acabar com as grandes corporações antes que elas estabeleçam monopólios. Como a tomada de decisões coletivas se torna difícil em empresas acima de um determinado tamanho – digamos, 500 pessoas -, parece muito provável que os funcionários acionistas não as formem e, no caso de conglomerados já formados, votem para dividi-las em empresas menores. A maioria das pessoas que conheço, incluindo as gerações de alunos que ensinei, supõe que o capitalismo é igual a mercados. Que o socialismo deve significar o fim dos preços como sinais para produtores e consumidores. Nada poderia estar mais longe da verdade. As empresas capitalistas são zonas livres de mercado, dentro das quais um processo não mercantil extrai a mais-valia dos funcionários, que então assume a forma de rentas, lucro e juros. Quanto maior a empresa e quanto mais capital em nuvem ela emprega, maiores são os aluguéis que ela extrai de uma sociedade cujos mercados não funcionam bem como resultado. Em contrapartida, as empresas democratizadas que proponho aqui são mais consistentes com mercados competitivos que funcionam bem, nos quais os preços – livres do flagelo do aluguel e do poder de mercado concentrado – são formados. Em outras palavras, a eliminação das empresas capitalistas, por meio do fim dos mercados de trabalho e de ações, prepara o terreno para mercados realmente competitivos de produtos e para um processo de formação de preços que impulsiona o grande motor do empreendedorismo e da inovação que o pensamento convencional, erroneamente, associa ao capitalismo. O que tudo isso significaria para os rentistas, ou senhores das nuvens [cloudalists]? Os vários Bezoses, Zuckerbergs e Musks acordariam e descobririam que possuíam uma única ação em “sua” empresa, o que lhes daria um único voto. Em cada item da agenda de tempo contínuo do processo de tomada de decisões da Amazon, Facebook, X ou Tesla, eles teriam que influenciar a maioria de seus colegas, funcionários-acionistas igualmente capacitados. O controle sobre o capital em nuvem da empresa, incluindo os poderosos algoritmos em seu centro, seria democratizado, pelo menos dentro dos limites da empresa. Mesmo assim, a potência do capital em nuvem não seria menor – sua natureza como meio de modificação comportamental permaneceria inalterada – e, portanto, a sociedade precisaria de proteções adicionais contra ele. Uma dessas proteções seria uma Lei de Responsabilidade Social que estipulasse que todas as empresas fossem classificadas de acordo com um índice de dignidade social, a ser compilado por painéis de cidadãos selecionados aleatoriamente — o equivalente a júris — escolhidos de um conjunto diversificado de partes interessadas: os clientes da empresa, membros das comunidades que ela afeta e assim por diante. Se a classificação de uma empresa cair consistentemente abaixo de um determinado limite, uma investigação pública poderá resultar no cancelamento do registro da empresa. Uma segunda proteção social, ainda mais pertinente, é proporcionada pelo fim de serviços “gratuitos”. Aprendemos da maneira mais difícil o que acontece quando os serviços são financiados pela venda da atenção dos usuários a terceiros. Isso transforma os usuários em servos da nuvem, cujo trabalho aprimora e reproduz o capital da nuvem, aumentando ainda mais seu controle sobre nossas mentes e nosso comportamento. Para substituir a ilusão de serviços gratuitos, nossa realidade alternativa apresenta uma plataforma de micropagamento. Vamos chamá-la de “Penny For Your Thought”. Isso funciona um pouco como o modelo de assinatura da Netflix, mas combinado com o princípio de fornecimento universal do NHS, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Os desenvolvedores de aplicativos que precisam de nossos dados teriam que pagar para obtê-los de usuários que consentem, protegidos por uma Declaração de Direitos Digitais que garante a todos nós o direito de escolher quais de nossos dados serão vendidos e para quem. A combinação da plataforma de micropagamento com a Declaração de Direitos Digitais encerra, na prática, o atual modelo de mercado. Qualquer pessoa que use um aplicativo paga ao desenvolvedor pelo acesso a ele. As somas envolvidas são pequenas para o indivíduo, mas para um aplicativo com um grande número de usuários, elas se acumulam. Isso não impediria que algumas pessoas tivessem condições de pagar pelos serviços digitais de que precisam? Não, devido à forma como o dinheiro funciona nesse sistema alternativo. Dinheiro democratizadoImagine que o Banco Central fornecesse a todos uma carteira digital gratuita, efetivamente uma conta bancária gratuita. Para atrair as pessoas a usá-la, um depósito (ou dividendo básico) é creditado mensalmente em cada conta, tornando a renda básica universal uma realidade. Dando um passo adiante, o banco central paga juros àqueles que transferem dinheiro de suas poupanças em bancos comerciais para sua nova carteira digital. Com o tempo, haveria um êxodo em massa (se não total), à medida que as pessoas transferissem suas economias de bancos privados para esse novo sistema público de pagamentos e economias digitais. Isso não exigiria que o Banco Central cunhasse grandes quantidades de dinheiro? Sim, os depósitos terão de ser dinheiro cunhado novamente, embora não em um ritmo que exceda as quantidades que os Bancos Centrais vêm emitindo desde 2008 para apoiar bancos privados permanentemente instáveis. Quanto ao restante do dinheiro, ele já foi criado pelos bancos privados. Tudo o que acontece aqui é que ele migra do livro-razão inseguro dos bancos privados para o livro-razão seguro do Banco Central. À medida que as pessoas e as empresas começarem a pagar umas às outras usando esse sistema, todo o dinheiro permanecerá no registro do Banco Bentral, passando de uma parte para outra a cada transação, em vez de ficar disponível para os banqueiros e seus acionistas fazerem apostas. Isso faz com que os Bancos Centrais deixem de ser servos complacentes de banqueiros privados e passem a ser algo como um Comum monetário. Para supervisionar suas operações, inclusive a quantidade de dinheiro no sistema e a privacidade das transações de cada pessoa, o Banco Bentral é responsável, e monitorado por um Júri de Supervisão Monetária composto por cidadãos selecionados aleatoriamente e especialistas de diversas profissões. E quanto ao investimento? Nesse sistema, você pode emprestar suas economias para uma start-up ou para uma empresa madura, mas não pode comprar uma parte de nenhuma empresa, já que as ações são distribuídas exclusivamente na base de um funcionário — uma ação. Em vez disso, você pode emprestar suas economias diretamente, usando a carteira digital do Banco Central ou por meio de um intermediário — mas com uma regra crucial. Esse intermediário não pode criar dinheiro do nada, como os bancos fazem hoje sempre que emitem um empréstimo. Ele deve negociar com fundos já existentes de poupadores de fato existentes. E quanto à tributação? Lembre-se de que há três tipos de renda. Primeiro, os dividendos básicos creditados nas carteiras digitais dos cidadãos pelo Banco Central. Segundo, os ganhos provenientes do trabalho nas empresas democratizadas, que incluem o salário básico mais os bônus. Terceiro, os juros pagos aos poupadores pelo Banco Central ou por intermediários privados. Nenhuma dessas rendas é tributada. Tampouco há impostos sobre vendas, IVA ou qualquer coisa do gênero. E quem financia o Estado? Toda empresa o faz por meio de um imposto fixo sobre todas as receitas — por exemplo, 5%. Observe que essa é uma parcela fixa das receitas totais, não dos lucros, o que evita o espaço infinito para truques contábeis que disfarçam as despesas como custos a fim de reduzir a renda tributável das empresas. Os únicos outros impostos incidem sobre terrenos e edifícios comerciais, discutidos mais adiante. Quando se trata de comércio e pagamentos internacionais, um novo sistema financeiro internacional garante transferências contínuas de riqueza para o Sul Global, ao mesmo tempo em que restringe o comércio e os desequilíbrios financeiros do tipo que infla bolhas e causa colapsos financeiros. A ideia é que todos os movimentos comerciais e monetários entre diferentes jurisdições monetárias – como Reino Unido, Alemanha, China e Estados Unidos – sejam denominados em uma nova unidade contábil internacional digital, que chamei de Kosmos. Se o valor Kosmos das importações de um país exceder suas exportações, será cobrada do país uma taxa de desequilíbrio, proporcional ao seu déficit comercial. Da mesma forma, se as exportações de um país excederem suas importações, também será cobrado o mesmo tributo na proporção de seu superávit comercial. Isso acaba com o motivo mercantilista de um país extrair persistentemente o valor de outro país vendendo a ele mercadorias de maior valor do que as que ele importa e, posteriormente, emprestando-lhe o dinheiro para continuar comprando dele – uma forma de financiamento de fornecedores que coloca o país mais fraco em uma situação de dívida permanente. Enquanto isso, uma segunda taxa especulativa é cobrada da conta Kosmos de um país sempre que uma quantidade excessiva de dinheiro sai ou entra muito rapidamente no país. Durante décadas, os países em desenvolvimento foram prejudicados sempre que o dinheiro de curtíssimo prazo, detectando o crescimento econômico futuro (por exemplo, na Coreia do Sul, Tailândia e alguns países africanos), corria para comprar terras e empresas antes que seu preço subisse. Com o aumento da entrada de dinheiro, os preços dos terrenos e das empresas dispararam e surgiram falsas expectativas em relação ao nível de crescimento, inflando assim as bolhas. No momento em que as bolhas estouram, como inevitavelmente acontece, o dinheiro “esperto” sai do país mais rápido do que havia entrado, deixando apenas vidas e economias arruinadas. O objetivo, portanto, da taxa de especulação é tributar esses movimentos especulativos de dinheiro para impedir danos desnecessários aos países mais fracos. Os rendimentos desses dois impostos são usados para financiar investimentos verdes diretos no Sul Global. O sistema de um trabalhador — uma ação — um voto tem efeitos revolucionários: acaba com os mercados de ações e de trabalho e com a hegemonia do Capital; democratiza os locais de trabalho e diminui organicamente o tamanho dos conglomerados. A reconfiguração do livro-razão do Banco Central como um sistema comum de pagamento e poupança tem efeitos igualmente revolucionários: sem de fato banir os bancos privados, ela tira o tapete que está debaixo de seus pés, libertando-nos da dependência deles para fazer pagamentos ou armazenar nossas economias. Além disso, a garantia de dividendos para os trabalhadores revoluciona nossa maneira de pensar sobre o trabalho, o tempo e o valor, libertando-nos da equação moral opressiva de trabalho árduo remunerado e virtuoso. Por fim, o sistema Kosmos equilibra o fluxo e o refluxo internacional de bens e dinheiro, evitando a exploração das economias mais fracas pelas mais poderosas e, ao mesmo tempo, financiando investimentos verdes nas partes do mundo em que eles mais necessários. Esses são os elementos fundamentais de uma economia liberada da tirania do capital e, portanto, capaz de negar ao tecnofeudalismo o ponto de apoio necessário para nos dominar. Agora surge a pergunta: como exatamente libertamos nossas sociedades da tirania da renta – a antiga variedade da renda do solo, que sobreviveu à derrota do feudalismo pelo capitalismo, e os aluguéis das nuvens nos quais o tecnofeudalismo se baseia? A nuvem e a terra como bens comunsO café está quase pronto. Seu laptop está sendo inicializado. Em pouco tempo, com a caneca de café na mão, você está lendo o feed de notícias da manhã em um site de mídia administrado pela biblioteca do seu bairro. O primeiro item nas notícias diz respeito a um referendo local que está por vir, o segundo é transmitido do Brasil sobre a luta para compensar os povos indígenas por décadas de extração ilegal de madeira, o terceiro relata um debate entre os atuais membros do Júri de Supervisão Monetária sobre se o Banco Central deve reduzir a taxa de juros que os poupadores recebem ou, alternativamente, aumentar o dividendo básico de todos. Tudo isso é um pouco áspero para o seu gosto. Então, com o cuidado de evitar as páginas de esportes, você clica na sua seção favorita, que é dedicada à arqueologia e é constantemente atualizada por pesquisadores de todo o mundo. Sim, isso faz seu pulso acelerar! Seu feed de notícias e as seções que o acompanham são compilados por um algoritmo calibrado e mantido pelo centro de mídia pública local que, por sua vez, é de propriedade do seu município, mas controlado por pessoas locais selecionadas por meio de uma combinação de sorteios e eleições. Às vezes, você fica entediado com o feed de notícias e passa a usar um mapa-múndi digital cheio de pontos, cada um representando outros centros de mídia pública locais, cujos feeds de notícias você pode acessar com um clique. Toda vez que você visita um centro de mídia fora da sua área, um pequeno pagamento sai da sua conta bancária central e ajuda a financiar as pessoas generosas que lhe oferecem uma janela para o mundo delas. Sem anúncios, sem algoritmos de modificação de comportamento. Esses pequenos pagamentos são insignificantes em comparação com o dividendo básico pago a você pelo Banco Central mensalmente. Além disso, pagá-los faz você se sentir bem. Eles asseguram a você – e a todos os outros – a civilização. Eles lhe oferecem uma janela para o mundo, para centros de mídia cooperativos espalhados por todo o planeta, que se esforçam ao máximo para fornecer informações boas, diversificadas e empolgantes, conhecimento e um toque de sabedoria – como seu meio de comunicação local anuncia seus produtos. Sua caneca de café está vazia, é hora de ir para o trabalho. Você toca no aplicativo de viagens do seu telefone, também fornecido pela prefeitura, e depois toca novamente em “trabalho”. Aparece uma lista de tarifas oferecidas por várias cooperativas de motoristas, juntamente com informações sobre onde e quando você pode pegar o ônibus ou trem mais próximo. Você se lembra com um breve tremor dos dias de Uber e Lyft, aqueles feudos na nuvem que exploravam a mão de obra dos motoristas, transformando-os em proletários na nuvem, e os dados dos passageiros, transformando você em um servo na nuvem. A má lembrança se dissipa quando você se lembra de que, agora, os motoristas-proprietários e a equipe de transporte público controlam os algoritmos, e não o contrário. E você sai com um ânimo a mais, agora que não é mais empregado de uma empresa capitalista, de propriedade de empresas de fachada opacas, que o tratavam como um cruzamento entre um robô e um alimento humano. A vida ainda é um campo minado de preocupações, especialmente porque podemos ter destruído o clima de forma irreparável, mas pelo menos o trabalho não é sistematicamente destruidor de almas. – No trabalho, você tem um aplicativo em seu telefone que lhe dá acesso a todos os tipos de cédulas de votação de acionistas e funcionários, algumas das quais você vota e outras opta por ignorar. Se você tiver uma ideia para uma nova maneira de fazer as coisas ou um novo produto, você a publica no Quadro de Ideias da empresa e espera para ver quem, entre seus colegas, quer trabalhar com você para desenvolvê-la. Se ninguém quiser, você ainda poderá publicar a ideia novamente quando ela estiver mais bem desenvolvida. As coisas não são perfeitas. A natureza humana sempre encontra maneiras de bagunçar até mesmo o melhor dos sistemas. Seus colegas, se reunirem a maioria, podem votar para que você seja demitido. Mas a atmosfera no trabalho agora é de responsabilidade compartilhada, o que reduz o estresse e cria um ambiente no qual o respeito mútuo tem mais chances de florescer. A caminho de casa, quando o táxi sai da zona comercial, você relembra os tristes tempos em que, para ter um lugar para morar, as pessoas tinham que escolher entre a escravidão da dívida hipotecária e o aluguel; entre a vida em servidão ao banqueiro ou ao proprietário; entre taxas hipotecárias predatórias e aluguéis vorazes. Atualmente, cada região é administrada por uma Associação de Condados que supervisiona a divisão de terras entre zonas comerciais e sociais, de modo que os aluguéis cobrados das primeiras financiem o fornecimento de moradias sociais nas segundas. Como de costume, as pessoas que oficiam na Associação do Condado são selecionadas aleatoriamente, com a ajuda de um algoritmo que garante uma representação justa dos vários grupos e comunidades do condado. O lar não é mais uma fonte constante de ansiedade, mas um lugar onde você se sente capaz de criar raízes a longo prazo. Vou deixá-lo imaginar o resto de sua vida nesse presente alternativo, enquanto explico um pouco mais sobre o aspecto mais crucial: a posse da terra e da propriedade, o mais antigo dos fundamentos dos sistemas feudal e capitalista e o compartilhamento do poder. A chave para o sistema de cobrança de aluguel na zona comercial é o Permanent Auction Subletting Scheme (PASS), um mecanismo criado para garantir que as comunidades possam extrair o máximo de aluguéis de suas zonas comerciais para investir em suas zonas sociais. O PASS funciona um pouco como o famoso truque para distribuir um bolo de forma justa entre duas pessoas: uma pessoa corta, a outra escolhe. Com o mesmo espírito, o PASS cria um leilão permanente que coloca os atuais ocupantes de um espaço comercial contra os possíveis ocupantes. Uma vez por ano, como ocupante atual na zona comercial, você deve visitar o PASS e enviar a avaliação do seu imóvel com base em duas regras. Primeiro, o PASS calculará seu aluguel mensal como uma parte fixa do valor de mercado declarado por você mesmo – sem auditorias, sem burocracia, sem pechinchas, sem agentes imobiliários. Ótimo, não é? Mas aí vem a segunda regra: qualquer pessoa pode, a qualquer momento no futuro, visitar o PASS e oferecer uma avaliação mais alta; nesse caso, você está fora e eles estão dentro de seis meses. Essa segunda regra garante que você tenha um incentivo para declarar sua avaliação da forma mais verdadeira e precisa possível. Se você exagerar na sua avaliação real, acabará pagando um aluguel maior do que o valor do imóvel. E se a subestimar, aumentará as chances de se arrepender de sua avaliação – no momento em que alguém oferecer um valor mais alto, mais próximo de sua avaliação real, e, ao fazê-lo, o expulsar. A beleza do PASS é que a Associação do Condado não precisa definir os aluguéis na zona comercial. Em primeiro lugar, seu trabalho é simplesmente decidir quais terrenos e edifícios devem ser designados para as zonas comerciais e quais para as zonas sociais. Se eles reservarem muitos terrenos para as zonas sociais, terão menos dinheiro para investir nelas. Por outro lado, a expansão das zonas comerciais deixa menos espaço para moradias sociais e empresas sociais. Uma vez que a Associação de Condados tenha decidido como resolver a troca, sua segunda tarefa, mais difícil, o aguarda: definir os critérios de acordo com os quais as habitações sociais – especialmente as casas mais desejáveis – serão distribuídas. Essa é a parte mais difícil de resolver. Portanto, é fundamental saber quem faz parte da County Association. Uma Associação de Condados eleita substituiria a tirania da propriedade da terra pela tirania dos sistemas eleitorais, que têm uma propensão inerente a gerar hierarquias poderosas. Sabendo disso, os antigos democratas atenienses se opuseram às eleições e as substituíram por loterias – a ideia na qual o sistema de júri ocidental tem suas raízes. Se alguma coisa pode recriar uma terra comum em uma sociedade tecnologicamente avançada, certamente é a sua Associação de Condados, composta por moradores selecionados aleatoriamente. O mesmo princípio se estende além das regiões e dos condados para a governança de sua nação como um todo, que ocorre com a ajuda de uma Assembleia de Cidadãos nacional. Composta por cidadãos selecionados aleatoriamente de todo o país, ela funciona como um banco de testes de ideias, políticas e legislação. A deliberação de seus membros jurados ajuda a moldar os projetos de lei que o Parlamento debate e aprova posteriormente. O “demos“, finalmente, foi colocado de volta na democracia. Uma rebelião nas nuvensEm um mundo cada vez mais dominado pelo capital nas nuvens, que é produzido em grande parte pelo trabalho gratuito de servos das nuvens não assalariados, organizar o proletariado – e, de fato, o precariado – não será suficiente. Não estou sugerindo que a organização de trabalhadores de fábrica, maquinistas de trem, professores e enfermeiras não seja mais necessária. O que estou dizendo é que isso está longe de ser suficiente. Para ter alguma chance de derrubar o tecnofeudalismo e colocar o demos de volta na democracia, precisamos reunir não apenas o proletariado tradicional e os proletários das nuvens, mas também os servos das nuvens e, de fato, pelo menos alguns dos capitalistas vassalos. Nada menos do que uma grande coalizão que inclua todos eles pode minar suficientemente o tecnofeudalismo. Pode parecer uma tarefa difícil – e é. Mas a resistência ao poder exorbitante do capital sempre foi uma tarefa difícil. Quando penso no que foi necessário para organizar um sindicato no século XIX, fico arrepiado. Trabalhadores, mineiros, estivadores, tosquiadores e costureiras enfrentavam espancamentos da polícia montada e violência de bandidos a serviço dos capitalistas. Acima de tudo, eles enfrentaram a perda de seus empregos em uma época em que abrir mão de um dia de salário significava fome para suas famílias. Mesmo quando conseguiam realizar uma greve bem-sucedida, qualquer aumento salarial que garantissem era compartilhado pelos não grevistas, aumentando um cálculo que já pesava muito contra a mobilização. Mesmo assim, eles se mobilizaram. Fizeram isso contra todas as probabilidades, esperando perdas pessoais enormes em troca de benefícios compartilhados pequenos e incertos. O tecnofeudalismo ergue uma nova e grande barreira à mobilização contra ele. Mas também concede um novo e grande poder àqueles que ousam sonhar com uma coalizão para derrubá-lo. A nova grande barreira é o isolamento físico dos servos da nuvem e dos proletários da nuvem uns dos outros. Interagimos com o capital da nuvem e estamos sujeitos a ele por meio de nossas telas individuais, de nossos telefones celulares pessoais, dos dispositivos digitais que monitoram e gerenciam os funcionários dos depósitos da Amazon. A ação coletiva se torna mais difícil quando as pessoas têm menos oportunidades de se reunir. Mas é aí que reside o grande poder que o capital em nuvem apresenta aos seus rebeldes em potencial: a capacidade de criar coalizões, organizar e agir por meio da nuvem. Em seus primórdios, essa era uma das promessas do Twitter, é claro: que ele poderia permitir a mobilização das massas. Da Primavera Árabe ao Black Lives Matter, vimos até que ponto essa promessa foi cumprida e até que ponto não foi. Mas não estou falando apenas de uma mobilização por meio da nuvem, mas de ações que poderiam realmente ocorrer usando os sistemas e as tecnologias da nuvem. Imagine uma ação global direcionada a uma empresa de nuvem de cada vez – começando pela Amazon. Imagine uma coalizão internacional de sindicatos conclamando os trabalhadores dos depósitos da Amazon em todo o mundo a ficarem afastados por um dia. Por si só, essa ação é fraca. Mas não se uma campanha mais ampla persuadisse um número suficiente de usuários e clientes em todo o mundo a não visitar o site da Amazon apenas por um dia, a resistir à sua condição de servos ou vassalos por esse breve período. O inconveniente pessoal envolvido seria trivial, mas seu efeito cumulativo seria notável. Mesmo que tivesse um sucesso moderado, causando, por exemplo, uma queda de 10% nas receitas habituais da Amazon, enquanto a greve do armazém da Amazon interrompesse as entregas por 24 horas, essa ação poderia ser suficiente para derrubar o preço das ações da companhia de uma forma que nenhuma ação tradicional organizada por trabalhadores poderia alcançar. É assim que os proletários e os servos da nuvem podem se unir de forma eficaz. É o que chamo de mobilização na nuvem. A beleza da mobilização em nuvem é que ela coloca de cabeça para baixo o cálculo convencional da ação coletiva. Em vez de um sacrifício pessoal máximo para um ganho coletivo mínimo, agora temos o oposto: um sacrifício pessoal mínimo que proporciona grandes ganhos coletivos e pessoais. Essa inversão tem o potencial de pavimentar o caminho para uma coalizão de servos e proletários da nuvem que seja grande o suficiente para interromper o controle dos nebulosos sobre bilhões de pessoas. Naturalmente, ações desse tipo contra uma ou até mesmo várias grandes empresas de nuvem não serão suficientes. A rebelião da nuvem que eu imagino precisará recrutar para sua causa muitos círculos eleitorais diversos, incluindo, por exemplo, qualquer pessoa que perca o sono quando receber suas contas de água e energia. Ataques de pagamento bem calculados e direcionados poderiam ser usados para causar uma queda equivalente nos preços das ações e dos derivativos das empresas privadas de serviços públicos. Na hora certa, essas greves pacíficas de guerrilha poderiam causar muitos danos à influência política e econômica dos conglomerados cujos destinos estão cada vez mais fundidos com os das finanças nas nuvens. A rebelião também poderia reunir apoio internacional se usasse, por exemplo, um boicote de consumidores nos Estados Unidos especificamente para atingir uma empresa por sua pressão sobre os trabalhadores na Nigéria ou pela destruição de reservas naturais no Congo. Outra campanha poderia envolver a solicitação de indicações de todo o mundo para empresas com o pior histórico de contratos de zero hora ou salários baixos, grandes pegadas de carbono ou condições de trabalho precárias, ou aquelas que têm o hábito de “reduzir” para aumentar os preços das ações – e, em seguida, organizar uma retenção em massa das contribuições para os fundos de pensão que possuem ações dessas empresas. O simples anúncio da escolha de um fundo de pensão como alvo seria suficiente para fazer com que suas ações despencassem e causar um êxodo de investidores preocupados dos fundos de ações relacionados a ele. Inspirado pelo Wikileaks, posso imaginar um grupo de rebeldes escrevendo e carregando vírus digitais cujo objetivo seria simplesmente a transparência: rastrear e revelar ao mundo as conexões digitais ocultas entre os cloudalists, as agências governamentais e os maus atores, como as empresas de combustíveis fósseis. Como e se isso é possível, eu não sei, mas estou convencido de que se, por qualquer meio, essas instituições soubessem que têm bilhões de olhos atentos às suas ações, elas ficariam paralisadas e, à medida que as escamas caíssem desses bilhões de olhos, a coalizão reuniria mais aliados e apoio. Nada disso é fácil ou inevitável. Mas será que é mais difícil ou menos provável do que o que os mineiros, as costureiras e os estivadores imaginaram e sacrificaram suas próprias vidas para alcançar no século XIX? A nuvem toma – mas a nuvem também dá àqueles que querem recuperar a liberdade e a democracia. Cabe a eles, a nós, decidir e provar o que é maior. Marx descreveu de forma famosa nossa condição sob o capitalismo como uma condição de “alienação“, devido ao fato de não termos propriedade sobre os produtos de nosso trabalho, de não termos voz sobre como as coisas são feitas. No tecnofeudalismo, não somos mais donos de nossas mentes. Todo proletário está se transformando em um proletário das nuvens durante o horário de trabalho e em um servo das nuvens no resto do tempo. Todo trabalhador autônomo se transforma em um vassalo da nuvem, enquanto todo lutador autônomo se torna um servo da nuvem. Enquanto a privatização e o private equity esvaziam toda a riqueza física ao nosso redor, o capital em nuvem se encarrega de esvaziar nossos cérebros. Para nos apropriarmos de nossas mentes individualmente, precisamos nos apropriar do capital em nuvem coletivamente. Essa é a única maneira de transformar nossos artefatos baseados em nuvem de um meio produzido de modificação de comportamento em um meio produzido de colaboração e emancipação humana. Servos das nuvens, proles das nuvens e vassalos das nuvens do mundo, uni-vos! Não temos nada a perder, a não ser nossas correntes mentais! Yanis Varoufakis é ex-ministro das finanças da Grécia, político e autor. Este artigo foi extraído de seu livro, “Technofeudalism“, e usado com a permissão das editoras Bodley Head, no Reino Unido, e Melville House Publishing, nos EUA (2023). | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

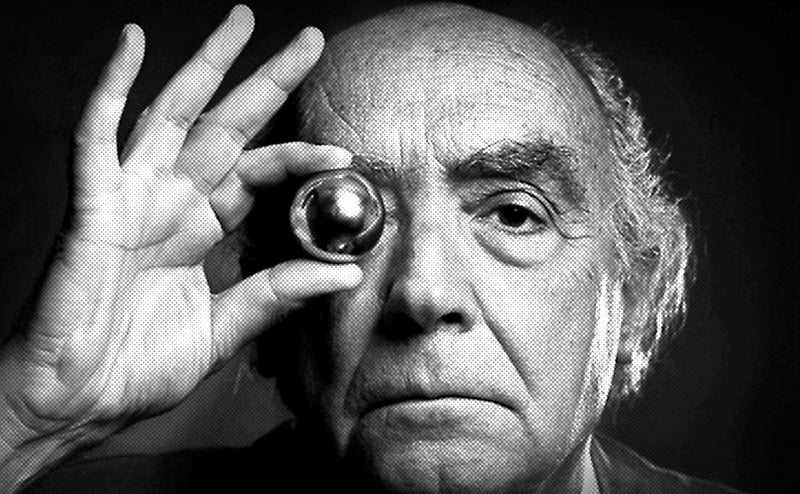

A A | Saramago e Kafka: Da abertura e daquilo que a fechaDiálogo entre os universos de Todos os Nomes e O processo. Neste, parece não haver saída ao sufocante aparelho burocrático – as portas estão fechadas. Naquele, o cotidiano é hostil, mas não se desiste de procurar a brecha, a passagem, a transgressão… Por Kátia Barbosa, no Le Monde Diplomatique Brasil Dialogar com O processo enriquece a leitura de Todos os nomes. O universo criado por Franz Kafka se aproxima do cotidiano burocrático do Sr. José, o protagonista do romance de José Saramago. O funcionário da Conservatória Geral do Registo Civil poderia, inclusive, se chamar Josef K.. Há, sobretudo, uma semelhança onomástica. Mas não é somente esta que nos remete ao universo kafkiano. É toda uma arquitetura labiríntica, que lembra, com muita insistência, desde a primeira linha do romance até a última, a atmosfera que é descrita em O processo. A Conservatória Geral do Registo Civil é descrita, por Saramago, como um prédio que vai assumindo proporções assustadoras pela pretensão de abarcar todos os nomes, de todos os vivos e de todos os mortos. Assim, contribui para despertar um sentimento de pequenez naquele que se dispuser a olhá-la em todo o esplendor dela. Possui, em seu interior, estantes ciclópicas e sobre-humanas. Em face dessas mobílias gigantescas, que se erguem até o teto, por trás dos funcionários, estes são levados à redução. Percebe-se, nesse prédio, no qual trabalham inúmeros funcionários, uma disposição dos lugares feita de acordo com a posição hierárquica que ocupam. Na primeira fila, estão os auxiliares de escrita. Atrás dela, os oficiais. A seguir, os subchefes. E, por último, completamente isolado, o conservador. Essa arquitetura de um sistema hierarquizado tem o papel de lembrar, constantemente, a seus funcionários o lugar que cada um ocupa. Reforça-se, assim, o poder que o conservador – o chefe – exerce sobre os demais. A posição privilegiada deste, na última fila, permitindo-o vigiar, sem que o percebam nesta ação, contribui também para manter esse domínio. O menor deslize – desatenção, negligência, falta de zelo -, por parte dos funcionários, pode ser captado por um olhar disposto a aplicar, sempre que necessário, a sanção exigida, a fim de que se restabeleça a disciplina. A distribuição das tarefas, na Conservatória, segue uma regra simples: cada categoria deve executar o máximo de atividades possíveis, deixando o mínimo de trabalho para a categoria seguinte. Isso leva a concluir que, na primeira bancada – a dos auxiliares de escrita -, a sobrecarga de funções é maior, podendo ser verificada, inclusive, na agitação contínua destes. Compondo essa primeira fila, encontra-se o Sr. José e já se pode, então, imaginar a exploração à qual estará submetido. A casa do Sr. José, localizada ao lado da repartição, foi a única que restou de um sistema de relações de trabalho no qual o controle exercido pelos superiores sobre a vida dos subordinados era ainda mais rígido, sob a justificativa de garantir o bom funcionamento dos serviços. Uma mudança nos critérios municipais relacionados ao ordenamento urbanístico do bairro onde se situava a Conservatória resultou na demolição das antigas casas, com exceção de uma, que foi preservada como documento arquitetônico de uma época. É nessa casa que vive o Sr. José. O prédio monumental da Conservatória representa uma constante ameaça à residência do escriturário, parecendo poder esmagá-la a qualquer momento. Para evitar que a situação fosse vista como um privilégio, o Sr. José recebeu ordens para que fechasse a porta que fazia a comunicação da casa dele com a Conservatória Geral do Registo Civil, impedindo que ele por ali passasse. Deveria entrar e sair pela porta grande da repartição, como outra pessoa qualquer. Cioso do poder que tinha, o conservador não precisou nem mesmo tomar a chave das mãos do sr. José. Afinal, tinha a certeza de que o auxiliar de escrita não desrespeitaria jamais as ordens dele. Foi exatamente o que aconteceu durante um longo tempo. O Sr. José, assim como Josef K., também se vê esmagado por um cotidiano opressivo. Por isso mesmo, a pertinência da aproximação com a personagem kafkiana, mas o escriturário não desiste de buscar uma brecha, mínima que seja, dentro da Conservatória Geral do Registo Civil. Todo movimento do auxiliar de escrita, no decorrer do romance, vai se transformando numa grande recusa à vida reificada que possui. Desaparecem as certezas e as garantias do mundo ordenado. O único compromisso da personagem é com a busca. Realizará pequenas transgressões, mas esses momentos já representam muito na vida dele. Se por um lado, na Conservatória Geral do Registo Civil, o Sr. José continua a ser o funcionário explorado; por outro, o acaso lhe propicia encontrar pequenas brechas no labiríntico prédio. No universo de Kafka, ao contrário do de Saramago, não há qualquer alternativa capaz de instaurar uma esfera outra em meio a um cotidiano hostil. Logo no início de O processo, o leitor fica sabendo da detenção de Josef K.: “Alguém certamente havia caluniado Josef K. pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum.”[1] Ele é entregue a um aparelho burocrático, cujo funcionamento é controlado por instâncias que desconhece, sendo finalmente condenado e executado. A parábola Diante da lei, inserida no capítulo nove de O processo e publicada também, separadamente, no livro Um médico rural, é uma importante chave para ler a obra de Kafka e, sobretudo, o itinerário de Josef K.. Ela é narrada a este pelo capelão da prisão no capítulo anterior ao da execução do protagonista. Esse relato, do qual destaco um trecho, traz a situação de um homem que se deixou paralisar pelo obstáculo: